「ルピナス植えっぱなし」で検索する方の多くは、「手間をかけずに毎年咲かせられないかな?」「地植えで越冬できますか?」といった疑問をお持ちではないでしょうか。

この記事では、ルピナスをなるべく手間なく育てたい方のために、植えっぱなしで楽しむための条件や注意点をわかりやすく解説していきます。

まず、「ルピナスは多年草ですか?宿根草ですか?」という基本的な疑問からスタートし、植え付けに適した時期や方法についても「鉢植え・地植え・プランターの植え付け時期」に分けて整理しています。

さらに、ルピナスの「花が終わったらどうすればいいですか?」といった花後の管理や、地植えでの冬越しの可能性についても触れながら、初心者でも失敗しにくい育て方を紹介しています。

植えっぱなしでも元気に育つルピナスを目指して、ぜひ最後までチェックしてみてください。

- ルピナスを植えっぱなしで育てるための条件

- 地植えでの越冬の可否と防寒対策

- 花が終わった後の手入れ方法

- 多年草・宿根草としての扱いと植え付け時期の目安

ルピナス植えっぱなしでも育つ条件とは

地植えで越冬できますか?

ルピナスを庭に地植えして育てている方にとって、冬越しができるかどうかは気になるポイントです。ここでは、ルピナスの越冬に関する基本的な知識と注意点を解説します。

地植えでの越冬は品種と地域による

ルピナスは寒さにある程度強い植物ですが、すべての品種が同じように冬を越せるわけではありません。特に日本のように地域によって気候差が大きい場合は、注意が必要です。

| 品種名 | 耐寒性 | 越冬の可否(関東基準) | 備考 |

|---|---|---|---|

| ラッセルルピナス | 中程度 | 可(霜よけ推奨) | 寒冷地では防寒対策が必要 |

| デルフィニフォリウス種 | 強い | 可 | 北海道でも栽培実績あり |

| 年間開花タイプ | 弱い | 難しい | 一年草として扱うのが無難 |

このように、品種によって越冬できるかどうかが変わるため、苗を選ぶ段階でラベルや販売店の情報を確認することが大切です。

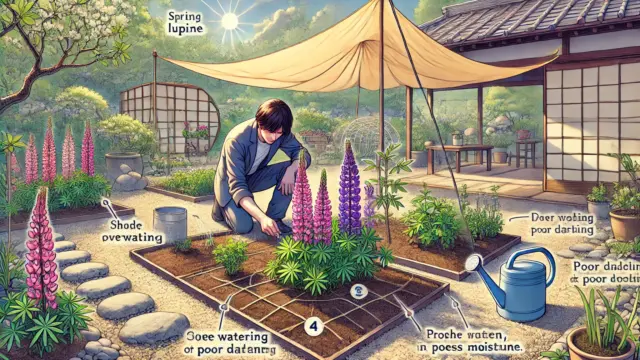

防寒対策をすることで越冬率が上がる

多少の寒さであれば耐えられる品種でも、霜や冷たい風に直接さらされると弱ってしまうことがあります。このため、寒冷地や霜がよく降りる地域では、防寒対策を行いましょう。

例えば、株元にわらやバークチップを敷いて保温したり、不織布をかけて冷気を避ける方法が効果的です。こうしたひと手間が、翌年の花付きに大きく影響します。

デメリットや注意点もある

ただし、過度な防寒対策によって通気性が悪くなると、根腐れや病気の原因にもなります。気温や湿度を見ながら、日中は覆いを外すなどの調整が必要です。

また、暖地では越冬は可能でも、夏の蒸し暑さで弱ってしまうこともあるため、季節ごとに環境を整えてあげることが重要です。

花が終わったらどうすればいいですか?

ルピナスの花が咲き終わった後の管理を正しく行うことで、株を健康に保ち、再び花を楽しむことができます。この章では、花後の適切な対応について詳しく説明します。

花がら摘みをこまめに行う

ルピナスの花が枯れたまま放置されていると、株全体が弱る原因になります。見た目も悪くなるため、咲き終わった花はこまめに摘み取りましょう。

これを行うことで、株が種づくりにエネルギーを使わず、新しい花芽の形成に集中できます。また、他の株への病気の感染も防げるというメリットがあります。

種を採取するか切り戻すかを決める

花が完全に終わった後は、種を採取するか、切り戻して株の回復を促すかを選ぶ必要があります。

- 種を取りたい場合:花が枯れてからもしばらく残し、さやが茶色くなってから採取します。

- 再び咲かせたい場合:全体を半分ほどの高さで切り戻すと、新芽が出やすくなります。

このように目的によって手入れ方法が異なるため、先に「何を望むか」を考えてから作業に取りかかるとスムーズです。

翌年に備えたケアも忘れずに

前述の通り、多年草タイプであれば適切な手入れを続けることで翌年も花を咲かせます。そのためには、花後のタイミングで追肥を行い、株に栄養を与えることが効果的です。

ただし、肥料のやりすぎは逆効果になることもあるため、緩効性の肥料を適量与えるようにしましょう。過湿にも注意し、排水性を保つことも大切です。

ルピナスは多年草ですか?宿根草ですか?

ルピナスはカラフルで印象的な花を咲かせる植物ですが、草花としての分類がやや分かりづらい面もあります。ここでは、ルピナスが多年草なのか宿根草なのか、またそれぞれの特徴について解説します。

宿根草=多年草、ルピナスはどちらにも該当する

まず混同されやすい点として、「多年草」と「宿根草」はほぼ同じ意味で使われることがあります。どちらも一度植えると複数年にわたって育つ植物のことです。一般的には「宿根草」は園芸の現場で、「多年草」は植物学の分類で使われる言葉です。

ルピナスは本来多年草または宿根草に分類される植物ですが、すべての種類が毎年咲くとは限りません。特に日本の高温多湿な気候では、一年草として扱われることもあります。

日本での扱いは一年草に近いケースもある

日本では、気温の高い地域や夏の湿気が強いエリアでは、ルピナスが夏越しできずに枯れてしまうことがあります。このため、多年草として扱えるのは主に冷涼地や、風通しの良い環境で育てられる場合に限られます。

| 種類 | 分類 | 日本での扱い | 備考 |

|---|---|---|---|

| ラッセルルピナス | 宿根草(多年草) | 一年草扱いが多い | 夏の暑さに弱い |

| デルフィニフォリウス系 | 宿根草 | 宿根可 | 比較的強健 |

| 園芸交配種 | 多年草(半耐寒性) | 地域による | 育てやすいが短命な場合あり |

このように、ラベルや商品説明に「多年草」と書かれていても、実際には一年草のように扱うことが多いという点は注意が必要です。

気候に応じた育て方がポイントになる

本来は多年草であるルピナスも、日本の高温多湿な環境では育ちにくいことがあります。そのため、夏越しを目指すなら、半日陰に移動させる、風通しを良くする、水の与えすぎに注意するなどの工夫が求められます。

逆に、毎年タネから育てると割り切れば、長期管理の手間を省いて、毎年新鮮な花を楽しむことも可能です。

鉢植え・地植え・プランターの植え付け時期

ルピナスを元気に育てるには、適切な植え付け時期がとても重要です。ここでは、鉢植え・地植え・プランターそれぞれの方法に分けて、最適なタイミングを整理してご紹介します。

基本の植え付け時期は「秋」または「早春」

ルピナスの植え付けは、10月〜11月の秋または3月〜4月の早春が適しています。これは、ルピナスが寒さにある程度強く、発芽や成長に適した涼しい時期を好むためです。真夏や真冬の植え付けは避けましょう。

鉢植え・プランターの場合は秋が最適

鉢植えやプランターで育てる場合、移動がしやすいため比較的管理がしやすく、秋に植えて冬越しさせるのが理想です。気温が下がる時期には室内や軒下に移動させることで、霜や冷風から守ることができます。

また、プランターは根詰まりしやすいため、苗の間隔を十分に取り、培養土も水はけの良いものを選びましょう。

地植えの場合は霜に注意して春でもOK

地植えにする場合は、寒冷地でなければ秋の植え付けでも問題ありません。ただし、寒さが厳しい地域では、地面が凍ってしまう可能性があるため、**春(3月下旬〜4月上旬)**の植え付けが無難です。

春に植えると生長がやや遅れますが、夏前には開花が見込めます。マルチング(わらや腐葉土をかぶせる)などの防寒対策を組み合わせると、秋植えも安心して行えます。

植え付け時期の比較表

| 育て方 | 最適な時期 | 注意点 |

|---|---|---|

| 鉢植え | 10月〜11月 | 寒冷地では室内管理も検討 |

| 地植え | 3月〜4月 or 10月 | 秋は防寒、春は水切れに注意 |

| プランター | 10月〜11月 | 根詰まりに注意し、間隔を広めに |

このように、植え付けのタイミングは育てる環境や地域によって微調整が必要ですが、基本的には秋と春を基準に考えると失敗が少なくなります。

ルピナス植えっぱなし管理の注意点

ルピナスが枯れる原因は何ですか?

ルピナスは比較的育てやすい植物ですが、環境や管理方法によっては、枯れてしまうことがあります。ここでは、ルピナスが枯れる主な原因を整理し、それぞれの対策についてご紹介します。

水のやりすぎや水はけの悪さ

もっとも多い原因の一つが、根腐れによる枯れです。ルピナスは湿気に弱いため、水の与えすぎや排水の悪い土壌では根が傷みやすくなります。

特に鉢植えやプランターの場合は、受け皿に溜まった水をそのままにしておくと根が常に湿った状態になり、枯れるリスクが高まります。

| 状態 | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 下葉が黄変し、ぐったりする | 過湿・根腐れ | 土の乾き具合を確認し、乾いてから水やり |

| 表面がカビっぽい | 通気性不足 | 水はけのよい土に植え替え、風通し改善 |

このように、水管理は「やりすぎない」ことがポイントです。

高温多湿や直射日光の影響

ルピナスは涼しい気候を好むため、日本の蒸し暑い夏は大きなストレスになります。特に、真夏に直射日光が当たり続ける場所では、葉が焼けたり、水分が蒸発しすぎて根が乾燥してしまうことがあります。

夏場は半日陰に移動させる、または朝日だけが当たる場所に配置するなど、日照の調整が必要になります。

害虫や病気によるダメージ

アブラムシやハダニ、うどんこ病など、ルピナスにも特有の害虫・病気があります。これらが発生すると株が弱り、最終的に枯れてしまうこともあるため、早期発見と対応が大切です。

葉の裏や茎の先を定期的にチェックし、異変があればすぐに対処することで、健康な状態を保つことができます。

ルピナスは半日陰でも育ちますか?

ルピナスを育てる際、庭の条件やベランダの向きによって「日当たり」が心配になることがあります。ここでは、半日陰でも育つのかどうかについて、詳しく見ていきます。

半日陰でも育つが、条件がある

ルピナスは日なたを好む植物ですが、半日陰でも一定条件を満たせば育てることが可能です。たとえば、午前中にしっかり日光が当たるような場所であれば、午後が日陰でも育成に支障は出にくいです。

ただし、日照が不足しすぎると、花つきが悪くなったり、茎が徒長して倒れやすくなったりすることがあります。

| 環境 | 生育の可否 | 備考 |

|---|---|---|

| 日当たり(6時間以上) | ◎ よく育つ | ベストな環境 |

| 半日陰(午前中のみ日光) | ○ 育つ | 花数はやや少なめ |

| 完全な日陰 | × 難しい | 花が咲かない可能性が高い |

このように、半日陰でも午前中の光が確保できれば、比較的良好な生育が期待できます。

湿気がこもらないように注意する

半日陰は日光が控えめな分、風通しが悪くなりがちです。すると、湿気がたまりやすくなり、根腐れや病気の原因になります。土の表面が常に湿っているような場所では、鉢の置き場所や土の見直しが必要です。

特に梅雨時期や夏場は、日陰と湿気の両方が重なり、ルピナスにとって厳しい環境になります。風通しを意識して育てるようにしましょう。

花をたくさん咲かせたいなら、日当たりを工夫する

たとえ半日陰で育てられたとしても、ルピナス本来の美しい花をたくさん咲かせたい場合は、日照時間の確保が重要です。特に、春〜初夏の開花期には光合成を活発に行うため、できるだけ日が当たる時間を延ばす工夫をしましょう。

例えば、鉢植えであれば日当たりの良い場所に移動させることも可能ですし、周囲の植物との間隔をあけて光が入りやすくするのも効果的です。

こぼれ種で増える?

ルピナスは多年草または一年草として親しまれていますが、毎年種をまかなくても自然に増えるのか気になる方も多いようです。ここでは、こぼれ種による増殖の可能性と注意点について解説します。

ルピナスはこぼれ種で自然に増えることがある

ルピナスは開花後に種を作る植物であり、条件がそろえばこぼれ落ちた種から自然に発芽して増えることもあります。特に地植えで育てている場合、前年の株が枯れた後に周囲に新芽が出てくることがあります。

ただし、必ずしも毎年同じように発芽するわけではなく、気温・湿度・土壌の状態などが影響します。芽が出るタイミングもばらつきがあるため、管理がしにくい面もあります。

増えやすい環境とそうでない環境がある

こぼれ種で増えるかどうかは、環境によって大きく異なります。以下の表に、こぼれ種が発芽しやすい条件をまとめました。

| 条件 | 発芽のしやすさ | 備考 |

|---|---|---|

| 日当たりが良い | 高い | 発芽後の生育も良好 |

| 土がふかふかで湿り気がある | やや高い | 乾燥しすぎると発芽しにくい |

| 鉢植えやプランター | 低い | 土の入れ替えで種が失われやすい |

このように、地植えでかつ自然に近い環境の方が、こぼれ種による再生は期待しやすくなります。

管理された種まきの方が確実

こぼれ種でも育つことはありますが、発芽の確実性や育てたい場所に限定するという点では、自分で採取した種を撒く方が効率的です。特に、品種改良されたルピナスは、こぼれ種では同じ花色にならないこともあるため、計画的な種まきが安心です。

種はいつ撒けばいいですか?

ルピナスを種から育てたいと考えたときに、もっとも大切なのが種まきの時期です。ここでは、日本の気候に合わせた最適な時期と、撒き方のコツを紹介します。

種まきのベストシーズンは「秋」または「春」

ルピナスの種まきは、秋(9月下旬〜10月中旬)が最も適しています。秋に撒くことで、冬の間にゆっくり根を張り、春にはしっかりとした株に育って花を咲かせます。

一方で、寒冷地では秋まきが難しいため、春(3月中旬〜4月上旬)に撒く方法もあります。この場合、開花がやや遅れることがありますが、十分に育てることは可能です。

| 地域 | 秋まきの時期 | 春まきの時期 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 関東・関西など温暖地 | 9月下旬〜10月中旬 | 3月中旬〜4月上旬 | 秋まきがおすすめ |

| 東北・北海道など寒冷地 | ー | 4月上旬〜中旬 | 春まきが安全 |

| 九州・四国など暖地 | 9月中旬〜10月上旬 | 3月上旬〜中旬 | 秋まきがベスト |

このように、地域の気温に応じて適切な時期を選ぶことが重要です。

発芽を成功させるためのポイント

ルピナスの種はやや硬く、発芽に時間がかかることがあります。種を撒く前に、一晩ほど水に浸けておくと発芽率が上がると言われています。土は水はけがよく、通気性のあるものを選びましょう。

また、種を撒く深さは5〜10mm程度が適切です。あまり深く埋めすぎると、芽が出にくくなるため注意が必要です。

種まき後の管理にも注意が必要

種を撒いた後は、発芽するまで土を乾燥させないように注意します。ただし、水の与えすぎも根腐れの原因となるため、表面が軽く乾いたら水を足す程度に抑えましょう。

発芽後は、込み合っている部分を間引き、風通しを良くしてあげることで、丈夫な苗に育ちます。

ルピナス植えっぱなしでも楽しむための育て方まとめ

- 地植えでの越冬は品種と地域によって左右される

- ラッセルルピナスは中程度の耐寒性で霜よけが必要

- デルフィニフォリウス種は寒さに強く北海道でも栽培可能

- 年間開花タイプは耐寒性が弱く一年草として扱うのが安全

- 防寒対策にはわらや不織布を使うと効果的

- 通気性の悪い防寒対策は根腐れを招くため注意が必要

- 花が終わった後は花がらをこまめに摘むことで株が元気になる

- 種を取りたい場合と再開花を望む場合で対応方法が異なる

- 花後に緩効性肥料を与えると翌年の開花につながる

- ルピナスは本来多年草だが、日本では一年草として扱うこともある

- 夏の高温多湿には弱いため風通しや日陰管理が重要

- 鉢植えやプランターは秋に植えるのが最適

- 地植えは寒冷地であれば春植えが向いている

- 水のやりすぎや通気性の悪さが枯れる主な原因になる

- 半日陰でも育つが、午前中の日光が確保できる環境が望ましい