バナナの皮肥料で植物が元気に育つ理由

植物を元気に育てたいとき、できれば手軽で安全な方法を取り入れたいものです。そんな中で注目されているのが「バナナの皮肥料」。普段は捨ててしまうバナナの皮が、実は栄養豊富な自然肥料として使えることをご存じでしょうか。

この記事では、「バナナの肥料のやり方は?」と気になっている方に向けて、家庭でできる具体的な作り方から、そのメリットや注意点までを丁寧に解説します。特に、バナナの皮肥料の効果や水で薄める方法は、植物の成長を助けるうえで重要なポイントです。

また、室内で植物を育てる方にとっては、観葉植物への活用法や、カビの注意点も見逃せません。使い方次第で、においや虫の発生を防ぎながら快適に活用することが可能です。

この記事を読めば、バナナの皮を無駄なく活用し、自然派ガーデニングを始めるための第一歩がきっと踏み出せるはずです。

-

バナナの皮肥料の作り方と使い方の基本

-

観葉植物などへの具体的な活用方法

-

カビや虫を防ぐための注意点

-

他の肥料との栄養バランスの取り方

バナナの皮肥料の基礎知識と使い方

バナナの肥料のやり方は?

バナナの皮は、身近にあるもので手軽に植物の栄養源として活用できる肥料の一つです。ここでは、バナナの肥料をどのように与えればよいのか、基本的なやり方について解説します。

「バナナの皮を使って手作り肥料を作るのは魅力的だけど、最初の準備がちょっと面倒…」そんな方におすすめなのが、初心者向けの家庭用コンポストセットです。必要なアイテムが一式揃っていて、届いたその日から始められます。特にキッチンで手軽に使えるミニサイズは、室内でもニオイが気にならず人気です。

使用する時期と頻度の目安

バナナの皮を肥料として与えるのに適した時期は、植物の生長期である春から秋にかけてです。特に4月〜10月の間が効果的です。逆に、冬季は植物の活動が鈍るため肥料の必要性も低くなります。

液体肥料として使う場合は、週に1回程度が基本です。固形肥料や堆肥の場合は、2〜3ヶ月に1回の頻度で十分です。施肥の際は、土の様子や植物の反応を観察しながら量を調整しましょう。

バナナ肥料の適切な使い方

使い方を誤ると、逆に植物の負担になることがあります。液肥の場合は、水で5〜10倍に薄めてから使用するのが安全です。原液のまま使うと、根が傷むおそれがあります。

固形のまま使用する際は、皮を細かく刻んでから土の表面に撒くか、軽く混ぜ込んでください。においや虫の発生を防ぐには、十分に乾燥させた後に使うと効果的です。

注意点と補足事項

バナナの皮にはカリウムやカルシウムが豊富ですが、窒素が少ないため、葉の成長に必要な栄養が不足することがあります。そのため、他の肥料と併用することが望ましいです。また、与えすぎは根腐れや肥料焼けの原因になるので、使用量は控えめを意識しましょう。

以下は、バナナ肥料の種類ごとの使い方をまとめた一覧表です。

| 肥料の形状 | 使用方法 | 頻度 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 液体肥料 | 5~10倍に希釈して水やり時に使用 | 週1回程度 | 原液使用はNG |

| 乾燥させた固形 | 土の表面に撒く、または混ぜる | 2〜3ヶ月に1回 | におい・虫対策が必要 |

| コンポスト | 他の有機ごみと混ぜて発酵 | 2〜3ヶ月ごと | 十分に分解されてから使うこと |

作り方

バナナの皮を使った肥料には、液体タイプと固形タイプの2種類があります。目的や植物の種類に合わせて、作り方を選ぶことが大切です。ここではそれぞれの作り方を丁寧に説明します。

液体肥料の作り方

液体肥料は、バナナの皮を水に漬けて栄養成分を抽出したものです。カリウムやカルシウムが水に溶け出すため、速効性のある肥料として使えます。

作り方は以下の通りです。

-

バナナの皮を細かく刻む

-

広口の瓶などに皮と水を入れる(皮がすべて浸かる量)

-

フタをして常温で3〜5日間置く

-

水が黒くなったら完成の目安

-

じょうごで液体をこし、5〜10倍に希釈して使用

発酵中は臭いが出ることがあるため、密閉容器を使い、換気の良い場所に置くと安心です。

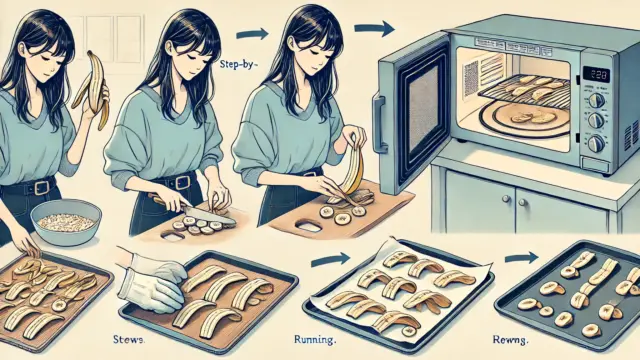

乾燥させて作る固形肥料

バナナの皮を乾燥させる方法もあります。乾燥することで長期保存が可能となり、好きなタイミングで土に混ぜて使用できます。

乾燥方法は天日干しか電子レンジの使用が主です。電子レンジを使う場合は、低出力で少しずつ加熱し、焦がさないよう注意してください。乾燥した皮は粉砕して土に混ぜ込むと分解が早くなります。

コンポストへの利用方法

堆肥(コンポスト)として利用するには、バナナの皮を他の有機物(野菜くず・葉など)と混ぜ、通気性の良い容器に入れて発酵させます。バナナの皮には糖分が多く含まれているため、発酵が促進されやすく、分解も早いです。

ただし、発酵が不十分なまま使うと植物に害を及ぼす可能性があるため、堆肥が黒くて土のような匂いになるまで十分に熟成させることが大切です。

以下に、作り方別の特徴をまとめた表を記載します。

| 作り方 | 特徴 | 所要日数 | おすすめの用途 |

|---|---|---|---|

| 液体肥料 | 速効性があり週1で使える | 3〜5日 | 観葉植物・花・野菜全般 |

| 乾燥→粉末肥料 | 長期保存可能・手軽に撒ける | 数時間〜1日 | プランター・地植え両方 |

| コンポスト(堆肥) | 土壌改良にも効果あり | 2週間〜2ヶ月 | 庭の土壌改良・大型植物などに |

バナナの皮は加工方法によって用途が広がります。家庭にある材料で始められる点も、大きなメリットです。目的に応じた作り方を選んで、植物の健やかな育成に役立てましょう。

バナナの皮肥料の効果

バナナの皮を使った肥料には、植物の生長をサポートする多くの栄養素が含まれています。ここでは、バナナの皮肥料がもたらす主な効果について詳しく見ていきましょう。

植物の生長促進と病気予防に役立つ栄養素

バナナの皮には、カリウム・リン・カルシウム・マグネシウムなど、植物に必要なミネラルがバランス良く含まれています。これらの栄養素は、開花や結実を促進したり、根や茎の成長を助けたりする効果があります。

特にカリウムは、植物の水分調整をサポートし、病害に対する抵抗力を高める働きを持っています。カルシウムは細胞壁の強化に寄与し、葉や茎がしっかりと育つ土台を整えてくれます。

土壌の改良と微生物の活性化にも貢献

バナナの皮を土に混ぜ込むことで、土壌内の微生物が活発になり、有機物の分解や栄養循環がスムーズになります。その結果、土壌の保水性や通気性が改善され、植物が栄養を効率良く吸収できる環境が整います。

また、発酵を経たバナナの皮は、コンポストの材料としても優れており、土壌改良材としても高い効果を発揮します。

肥料効果の特徴と他の肥料との違い

以下の表は、バナナの皮肥料と一般的な家庭用肥料との栄養素比較をまとめたものです。

| 肥料の種類 | 主な栄養素 | 特徴 | 効果の持続性 |

|---|---|---|---|

| バナナの皮肥料 | カリウム、カルシウム、リン | 天然素材で安心、安全 | 中~長期的 |

| 化学肥料(一般) | 窒素、リン酸、カリウム | 即効性があるが過剰施用に注意 | 短期的 |

| コンポスト堆肥 | 有機物全般 | 土壌改良に優れ、微生物活性化 | 長期的 |

バナナの皮肥料は即効性よりも持続的な栄養供給に適しており、家庭菜園や観葉植物の健康維持にぴったりの素材です。

カビの注意点

バナナの皮を肥料に利用する際、避けて通れないのが「カビの発生リスク」です。正しい処理と保存を心がけることで、カビのリスクを最小限に抑えることができます。

カビが発生しやすい条件とは?

バナナの皮は水分と糖分を多く含むため、放置するとカビが繁殖しやすくなります。特に高温多湿の環境や、発酵が進んでいない状態で密閉保存してしまうと、数日で白カビや黒カビが発生することもあります。

また、未乾燥の皮をそのまま土に埋めると、分解が追いつかず腐敗してカビや異臭の原因になります。室内で肥料を保管する際は、通気性と温度管理に注意が必要です。

カビを防ぐための基本対策

カビを防ぐには、以下の3つのステップが基本です。

-

しっかり洗浄する

バナナの皮の表面に農薬や汚れが残っていると、それもカビの原因になります。流水や重曹を使って丁寧に洗いましょう。 -

十分に乾燥させる

電子レンジや天日干しで水分を飛ばすことが重要です。湿った状態のままでは保存ができません。 -

密閉容器ではなく通気性の良い容器に保管

密閉した環境はカビの温床となるため、乾燥させた皮は紙袋や布袋など通気性のある容器で保管します。

カビ発生時の対処法とリスク

万が一カビが発生してしまった場合は、その部分は使用せず処分しましょう。カビには植物にとって有害な菌が含まれることがあり、病気の原因になる可能性もあります。

特に観葉植物や室内のプランターで使う際は、カビの発生が見られた肥料の使用は避けたほうが安全です。

以下に、カビ対策の方法を一覧表でまとめました。

| カビ対策方法 | 効果 | 備考 |

|---|---|---|

| 皮をよく洗ってから使用する | 雑菌や農薬を除去 | 重曹や酢を使用するとさらに効果的 |

| 十分に乾燥させる | 水分を抑えてカビを防止 | 電子レンジや天日干しで対応可能 |

| 通気性の良い場所で保管 | カビの発生を予防できる | 密閉容器の使用は避ける |

バナナの皮は自然素材のため扱いも繊細です。カビを防ぐためには、下処理と保管方法の工夫が欠かせません。

観葉植物への活用法

観葉植物は室内で育てられることが多く、使用する肥料にも安全性や匂いの少なさが求められます。バナナの皮は天然素材でありながら、観葉植物の成長をサポートする栄養を含んでいるため、適切に使えば非常に効果的です。

観葉植物に適したバナナ肥料の形態

室内で育てる観葉植物には、液体肥料または粉末状の肥料が扱いやすくおすすめです。液体肥料はすぐに根に吸収され、即効性があり、育成中の葉のツヤや茎の強さを促進します。一方、粉末肥料はじわじわと効き目が現れるため、土壌改良と合わせて長期的に栄養を補うことができます。

観葉植物に向いている肥料の比較を以下にまとめました。

| 肥料の種類 | 向いている理由 | 使用頻度の目安 |

|---|---|---|

| 液体肥料 | 即効性があり、水やりと同時に施用可能 | 週1回 |

| 粉末(乾燥皮) | においが少なく、長期間栄養が持続 | 月1回~2回 |

| コンポスト堆肥 | 室内ではやや扱いづらく、においや虫の発生に注意 | 使用は屋外向き |

室内で使う際のポイントと注意点

観葉植物は空気の流れが少ない室内で育つため、肥料のにおいやカビの発生には十分注意する必要があります。乾燥させた皮を粉末にし、鉢の周辺に軽く撒く方法であれば匂いも出にくく、見た目も気になりません。

また、液肥を使う際は希釈をしっかり行い、葉や茎には直接かけず根元に与えましょう。過剰な施用は根腐れの原因になるため、量と頻度のバランスが大切です。

水で薄める方法

液体肥料としてバナナの皮を使う際、水での薄め方を正しく行うことが重要です。濃度が高すぎると植物に負担がかかり、かえって成長を妨げることがあります。ここでは、安全に使うための希釈方法を具体的に紹介します。

液体肥料の基本希釈倍率と使い方

バナナの皮を発酵させて作った液肥は、原液をそのまま使うのではなく、5〜10倍に希釈して使います。薄め方の目安としては、原液100mlに対して水500〜1000mlを加えるイメージです。

薄めた液肥は、水やりと同じように植物の根元に与えます。葉に直接かけると、濃度や成分によってはシミや傷みの原因になることがあるため注意が必要です。

以下に、使用シーンごとの希釈例を表にまとめました。

| 使用対象 | 推奨希釈倍率 | 使用頻度 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 観葉植物 | 10倍 | 1週間に1回 | 初心者は薄めから始めると安全 |

| 野菜・花壇の草花 | 5〜8倍 | 1週間に1回 | 開花期・結実期に効果的 |

| 発芽直後の若い苗 | 10倍以上 | 2週間に1回 | 成長初期は薄めの液肥が適している |

薄めた液肥の保存と使い切りの目安

薄めた後の液肥は長期間の保存に向いていません。1週間以内に使い切るのが理想的であり、保管する場合は涼しい場所でフタ付きの容器に入れましょう。時間が経つと腐敗やにおいの発生、栄養価の低下が進むため、作りすぎには注意が必要です。

液肥の表面に白い膜が出てきたり、異臭を感じた場合は使わずに廃棄してください。安全に使い続けるには、新鮮な液肥を少量ずつ作ることが基本です。

バナナの皮を液体肥料にするなら、密閉できる発酵用ボトルがあると発酵時のニオイ対策や保存管理がとてもラクになります。中身が見えるクリアボトルなら、発酵の進み具合もひと目でわかるので安心。繰り返し使えるので、エコでコスパも◎です。

バナナの皮肥料を安全に活用する方法

バナナの皮を土に埋めるときの注意点

バナナの皮はそのまま土に埋めても栄養として活用できますが、処理方法を誤ると虫やカビの発生、悪臭などのトラブルにつながる恐れがあります。ここでは、埋める前に知っておきたいポイントを紹介します。

未処理で埋めると腐敗や害虫の原因に

バナナの皮は水分と糖分が多く、放置するとすぐに分解が進みます。これにより、土の中で腐敗して異臭を放ったり、コバエやゴキブリなどを引き寄せる原因になってしまうことがあります。とくに表面近くに埋めてしまうと、においや虫の被害が目立ちやすくなるため、深さや下準備に注意が必要です。

細かく刻み、15cm以上の深さに埋める

バナナの皮をそのまま入れるよりも、細かくカットしてから埋めることで、分解が早まり、土壌中の微生物による栄養供給がスムーズになります。また、埋める際は地表から15〜20cm程度の深さを目安にすると、においの拡散や虫の侵入を防ぐことができます。

以下に、埋め方によるリスクと効果を比較した表を掲載します。

| 埋め方のタイプ | リスク | 効果 | 推奨度 |

|---|---|---|---|

| 皮をそのまま浅く埋める | 虫の発生、悪臭、未分解のリスク | 栄養はあるが環境悪化の可能性大 | 低 |

| 細かく刻んで浅く埋める | 虫は出やすいが分解はやや早い | 一定の効果が見込める | 中 |

| 刻んで15cm以上に埋める | 虫やにおいの発生を防ぎやすい | 分解効率も良好 | 高 |

他の肥料とバランスをとることも大切

バナナの皮にはカリウムやカルシウムは豊富ですが、窒素が不足しがちです。そのため、窒素を補える堆肥や肥料と併用することで、バランスの良い土作りが可能になります。特に葉物野菜や観葉植物には窒素が必要となるため、バナナの皮だけに頼らず、他の資材も組み合わせるのが理想的です。

バナナの皮を堆肥にするにはどうすればいいですか?

バナナの皮は、堆肥(コンポスト)の材料としても非常に優秀です。有機物として微生物に分解されやすく、他の生ごみと合わせて発酵させることで、栄養たっぷりの堆肥が作れます。ここでは、初心者でも始めやすいバナナ皮の堆肥化の手順を紹介します。

バナナの皮を使った基本のコンポスト作り

まず必要になるのは、バナナの皮に加えて他の生ごみ(野菜くず、コーヒーかす、卵の殻など)と、分解を助ける落ち葉や新聞紙などの炭素素材です。これらを層にして積み重ね、適度に湿らせて発酵を促します。容器は通気性のあるコンポストボックスや、穴を開けたバケツなどでも代用できます。

主な材料の役割を以下にまとめました。

| 材料 | 役割 | 具体例 |

|---|---|---|

| 窒素源(N) | 発酵を促すたんぱく質・水分供給 | バナナの皮、野菜くず、コーヒーかす |

| 炭素源(C) | 匂いや水分のバランス調整 | 落ち葉、新聞紙、ティッシュ |

| 発酵促進素材 | 微生物の活性をサポート | 土、米ぬか、古い堆肥 |

発酵の進め方と管理のポイント

堆肥作りには一定の時間と手間が必要ですが、ポイントを押さえれば難しくはありません。バナナの皮は発酵しやすい一方で、糖分が多く腐敗しやすいため、炭素素材を多めに入れてバランスをとることが重要です。

2〜3日に一度、スコップなどでよくかき混ぜ、空気を含ませることで嫌気発酵(悪臭の原因)を防げます。2ヶ月ほどで黒くて土のような匂いの堆肥が完成し、家庭菜園や鉢植えに使えるようになります。

屋外と屋内での注意点の違い

屋外での堆肥作りは比較的簡単ですが、室内で行う場合はにおいや虫の発生対策が欠かせません。ふた付きの密閉容器を使用し、発酵中の湿度を調整するために新聞紙や炭素材をこまめに追加しましょう。

コーヒーとバナナの皮で肥料を作る方法はありますか?

家庭で手軽に手に入る「バナナの皮」と「コーヒーかす」を組み合わせることで、栄養バランスのとれた自家製肥料を作ることができます。どちらも本来は捨てられるはずの素材ですが、工夫次第で植物にとって有益な資源になります。

バナナとコーヒーが持つ栄養の特徴

バナナの皮には、カリウムやカルシウム、リンといった実や花の成長を助ける成分が含まれています。一方、コーヒーかすには窒素が豊富に含まれており、葉や茎の生育を促す効果が期待できます。

これらを組み合わせることで、植物の三大栄養素である「窒素・リン酸・カリウム」のバランスが取れ、より理想的な肥料として活用できるのです。

自宅でできる作り方(液体肥料)

バナナの皮とコーヒーかすを使った液体肥料の作り方は、以下の手順で行います。

-

バナナの皮を細かく刻み、コーヒーかす(乾燥させたもの)と一緒に広口の瓶やボトルに入れる

-

容器に水を注ぎ、素材がしっかり浸かるようにする

-

フタを閉めて、直射日光の当たらない場所に1〜2週間保管(時々かき混ぜる)

-

液体が黒くなり、匂いが落ち着いてきたら完成

使用時は液体を5〜10倍に希釈し、植物の根元に注ぎます。残ったかすはコンポストに利用するか、乾燥させて土に混ぜましょう。

作る際の注意点と保管方法

発酵中は多少の臭いが出ることがあります。臭いが気になる場合は、密閉できる容器と炭素材(木炭や新聞紙)を一緒に入れると緩和されます。また、室内で作る場合は換気の良い場所を選びましょう。

以下の表は、各素材が含む栄養素と役割の一覧です。

| 素材 | 主な栄養素 | 植物への効果 |

|---|---|---|

| バナナの皮 | カリウム、リン、カルシウム | 開花・結実、根の発育を促進 |

| コーヒーかす | 窒素、微量ミネラル | 葉の成長、光合成を助ける |

電子レンジでの作り方

バナナの皮を電子レンジで加熱することで、短時間で手軽に肥料として使える状態に加工することができます。特に乾燥肥料を作りたいときには、電子レンジは効率的な手段のひとつです。

電子レンジで乾燥させるメリット

天日干しに比べて、時間を大幅に短縮できる点が最大のメリットです。また、虫や雨の心配がなく、室内で処理できるのも魅力です。加熱により殺菌効果も得られるため、より清潔な肥料が作れます。

具体的な手順

以下の手順で、安全にバナナの皮を電子レンジで乾燥させましょう。

-

皮をよく洗い、水気をふき取った後、細かくカットする

-

耐熱皿にクッキングシートを敷き、皮が重ならないように並べる

-

出力200〜300Wの低出力で、1〜2分ずつ様子を見ながら加熱

-

全体がカラカラに乾燥するまで、数回に分けて加熱を繰り返す

-

仕上げに風通しのよい場所で数時間自然乾燥させると、保存性が高まる

加熱中は焦げや発火を防ぐため、絶対にその場を離れないようにしましょう。

バナナの皮を電子レンジで乾燥させるときは、シリコン製のレンジトレイがとても便利。焦げつきを防いでくれるだけでなく、洗って何度でも使えるので衛生的です。クッキングシート不要で、日々の作業がかなりスムーズになります。

粉末化して使いやすさアップ

乾燥させたバナナの皮は、ミキサーやすり鉢で粉末にすることで、さらに使いやすくなります。土に混ぜるときのなじみが良くなり、においも抑えられるため、観葉植物など室内の植物にも安心して使えます。

| 処理方法 | 所要時間 | 使用しやすさ | 保存性 |

|---|---|---|---|

| 天日干し | 1~3日 | 高い | 高い |

| 電子レンジ処理 | 約10分 | 非常に高い | 非常に高い |

ゴキブリはバナナの皮を食べますか?

バナナの皮を肥料に使いたいけれど、「ゴキブリが寄ってくるのでは?」と心配する方も多いのではないでしょうか。ここでは、バナナの皮とゴキブリの関係について、実際に知られている情報を元に解説します。

ゴキブリは雑食性、生ごみ全般に反応する

ゴキブリは非常に幅広い食性を持つ雑食性の昆虫です。特に砂糖、油、パン、果物の皮など、栄養価が高い有機物に反応します。バナナの皮も例外ではなく、好物の一つとされるケースもあるため、放置しておくと寄ってくる可能性があります。

ただし、バナナの皮だけが特別にゴキブリを引き寄せるわけではなく、他の果物の皮や生ごみと同じく、管理の仕方次第でリスクは抑えることが可能です。

| 食べ物の種類 | ゴキブリの好み度 | コメント |

|---|---|---|

| 砂糖・油・チーズ | 非常に好む | 強い香りと高エネルギーが好まれる |

| 果物の皮(バナナ等) | 好む | 糖分や水分が多く、腐敗しやすい |

| 肉・魚の残り | 好む | タンパク質源として魅力的 |

| 米・パンくず | 普通 | エネルギー源にはなるが優先度は低め |

皮をそのまま放置すると虫やゴキブリが寄る可能性も

バナナの皮を室内や庭にそのまま放置してしまうと、発酵によるにおいや糖分の分解臭が発生しやすく、ゴキブリを含む害虫の温床になってしまいます。とくに気温が高い季節や湿気が多い場所では、ゴキブリやコバエが活発になるため注意が必要です。

このような虫を寄せ付けないためには、バナナの皮の使い方と保存方法が非常に重要です。

ゴキブリを寄せ付けないための予防策

バナナの皮を肥料に使う場合でも、処理を工夫すれば虫の発生リスクを最小限に抑えることができます。以下に効果的な対策を紹介します。

-

しっかり乾燥させてから使う:電子レンジや天日干しで水分を飛ばすことで、においの発生を抑えられます。

-

深く埋める:土に浅く埋めると匂いが漏れやすくなります。15〜20cm以上の深さに埋めると、虫が寄りづらくなります。

-

室内保管時は密閉容器を使用:液肥などを作る際はしっかりとフタの閉まる容器で管理し、においが漏れないようにします。

-

使用後は速やかに片付ける:使用後の皮のカスや容器を放置しないことも重要です。

なお、柑橘類の皮、ハッカ油、ヒノキなどの香りは、ゴキブリが嫌うとされており、併用することで虫よけ効果が期待できます。

「皮をそのまま埋めると虫が寄ってくるのが心配…」という方は、バナナ専用の乾燥&粉砕機も検討してみてください。皮を衛生的に乾燥させてから粉末状にできるため、室内でもにおいを抑えつつ効果的に肥料として利用できます。

バナナの皮肥料の使い方と効果を総括

-

バナナの皮は家庭で手軽に使える有機肥料の一種

-

液体・固形・コンポストなど複数の使い方がある

-

生長期の4〜10月が使用に最適な時期

-

液肥は週1回、固形や堆肥は2〜3ヶ月に1回が目安

-

液肥は5〜10倍に水で希釈して使う

-

固形にする際は乾燥させてから粉末にするのが望ましい

-

バナナの皮にはカリウム・リン・カルシウムなどが含まれる

-

窒素が少ないため他の肥料と併用すると効果的

-

カビ防止には洗浄・乾燥・通気性のある保存が必須

-

未処理で土に埋めると虫や悪臭が発生するリスクがある

-

埋める場合は細かく刻み15cm以上の深さが望ましい

-

コンポスト化には炭素素材とのバランスが重要

-

コーヒーかすと組み合わせることで栄養バランスが整う

-

電子レンジを使えば短時間で乾燥肥料が作れる

-

ゴキブリ対策には密閉保管と深く埋める工夫が必要