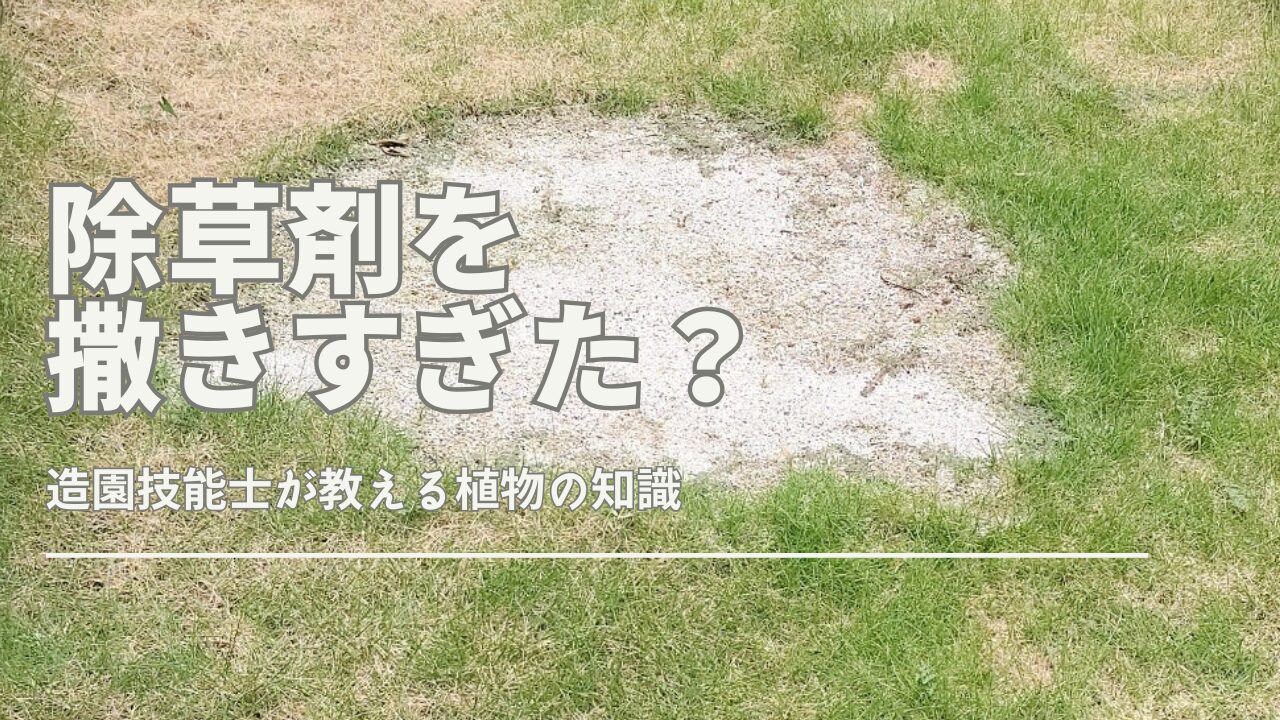

除草剤の撒きすぎ後の回復法と予防策まとめ

庭や空き地の雑草対策として便利な除草剤ですが、「除草剤 撒きすぎ」と検索してこの記事にたどり着いたあなたは、すでに使いすぎたか、あるいはそのリスクを心配されているのではないでしょうか。

除草剤を撒きすぎるとどうなる?この問いの答えは意外と深刻です。植物が薬害で枯れてしまうだけでなく、土壌環境や微生物のバランスにも悪影響を及ぼすことがあります。特に、土や植物に残る影響の仕組みを知らずに使ってしまうと、後になって予期せぬトラブルが発生する可能性もあるのです。

また、「除草剤はいつまで残るのか?」という疑問も多く寄せられます。実際のところ、使用する製品や土壌の条件によって持続期間は異なり、中には長期間分解されずに残ってしまうものもあります。

さらには、「一生生えない除草剤の真実」として話題になる製品もありますが、その実態はどうなのでしょうか?本当に雑草が生えなくなるのか、誤解を招きやすい表現の真相にも触れていきます。

そして、見落とされがちなのが「家への影響が出るケースとは?」という視点です。除草剤が建材や室内に与えるリスク、小さな子どもやペットのいるご家庭での注意点なども含めて解説します。

さらに、「除草剤を撒くタイミングと天気の関係」についても押さえておく必要があります。散布の効果を高め、安全性を保つためには、天候や気温との関係を理解しておくことが重要です。

本記事では、除草剤の使いすぎによるさまざまな影響と、失敗しないための対策方法をわかりやすくご紹介します。安全で効率的な除草のために、ぜひ最後までご覧ください。

-

除草剤を撒きすぎた場合の植物や土壌への具体的な影響

-

除草剤の種類ごとの持続期間と土に残る仕組み

-

家や生活環境に与えるリスクとその回避方法

-

安全で効果的な除草剤の使い方とタイミング

除草剤撒きすぎの影響と対策方法

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D) |

| 分類 | フェノキシ酢酸系選択性除草剤 |

| 主な用途 | 広葉雑草の防除(農地、芝地、非農耕地) |

| 作用機序 | 植物ホルモン(オーキシン)様作用による成長異常 |

| 環境影響 | 適切な使用で土壌中で分解されやすく、残留性は低い |

| 混用の可否 | グリホサートなどとの混用で相乗効果が期待されるが、注意が必要 |

| 注意点 | 周囲の作物や植物への飛散防止、使用濃度の遵守が重要 |

除草剤を撒きすぎるとどうなる?

除草剤は便利な一方で、適量を超えて撒いてしまうと、植物や環境に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。ここでは、撒きすぎによって起こり得る問題とその理由について解説します。

植物が薬害で枯れるリスクが高まる

まず最も大きな影響は、植物が薬害によって傷んだり、枯れてしまうことです。除草剤は雑草を狙って散布するものですが、濃度が高すぎたり、広範囲に及ぶと、意図しない植物にも成分が吸収されてしまいます。

例えば庭の花壇や生け垣の近くで撒きすぎた場合、根を通じて薬剤を吸収し、葉が変色したり、枝がしおれたりすることがあります。これは「薬害」と呼ばれ、成長不良や植物の死亡につながることもあります。

雑草が抵抗性を持つ原因にもなる

同じ除草剤を繰り返し、かつ多量に使用すると、雑草がその成分に「慣れて」しまい、枯れにくくなることがあります。この現象を「抵抗性雑草」と呼びます。

一度抵抗性を持った雑草が広がると、他の除草剤でも効果が出にくくなるため、雑草対策がより困難になります。結果として、除草剤を使う意味が薄れてしまうのです。

土壌中の微生物バランスが崩れる

除草剤の過剰使用は、土壌の中に棲む微生物にも悪影響を与えることがあります。特に粒剤タイプは土に浸透しやすく、長期間残留することで微生物の働きを阻害してしまいます。

これは作物の育成にも影響を及ぼしやすく、土壌の栄養循環や水はけが悪くなる原因にもなります。

| 影響範囲 | 内容 |

|---|---|

| 植物 | 薬害、枯死、成長阻害 |

| 雑草 | 抵抗性化、除草剤の効果低下 |

| 土壌 | 微生物の減少、養分循環の阻害 |

除草剤の撒きすぎは多方面にリスクを伴います。適切な使用量を守ることが、安全で効果的な除草の第一歩です。

土や植物に残る影響の仕組み

除草剤を使った後、植物や土壌にどのような影響が残るのかを理解しておくと、安全なガーデニングに役立ちます。ここでは、その仕組みと影響の継続期間などについて整理します。

除草剤のタイプごとに残留性が異なる

除草剤には「液体タイプ」と「粒剤タイプ」があります。それぞれ土壌に残る期間や影響の仕方が異なるため、使用前に理解しておくことが大切です。

| 除草剤タイプ | 土壌への作用 | 持続時間(目安) |

|---|---|---|

| 液体タイプ | 主に葉に作用、土には残りにくい | 約1〜3週間 |

| 粒剤タイプ | 土に浸透して効果を発揮 | 約3〜6ヶ月 |

液体タイプは比較的分解が早く、植物への影響も限定的ですが、粒剤タイプは長期間効果が持続し、土壌環境にも影響を与えることがあります。

微生物分解が回復のカギになる

土壌に残った除草成分は、微生物や紫外線、気温、水分の働きによって徐々に分解されます。これを「自然分解」と呼びますが、条件によって分解速度は大きく変わります。

例えば、春から秋の湿度が高く気温が温暖な時期は微生物が活発になりやすく、成分の分解も進みやすくなります。一方で、冬季や乾燥した環境では、分解が遅れやすくなります。

成分の残留が植物の生育を妨げることも

前述の通り、粒剤タイプの除草剤は土壌に残る期間が長く、次に植える植物の発芽や成長に影響を及ぼすことがあります。特に、種まきや苗植えを予定している場合は、一定の待機期間を設けることが重要です。

安全な目安としては、使用した除草剤の種類に応じて「最低1ヶ月〜半年」は間を空けると良いとされています。

除草剤はいつまで残るのか?

除草剤を使った後、「どれくらいの期間、土に成分が残るのか」が気になる方も多いのではないでしょうか。ここでは、除草剤の残留期間について種類ごとの特徴とともに整理します。

除草剤の残留期間はタイプで異なる

除草剤には大きく分けて「液体タイプ」と「粒剤タイプ」があり、それぞれ残留する期間や効果の持続性に違いがあります。

| 除草剤タイプ | 主な特徴 | 残留期間の目安 |

|---|---|---|

| 液体タイプ | 即効性が高い | 約1〜3週間程度 |

| 粒剤タイプ | 持続性がある | 約3ヶ月〜半年程度 |

| ハイブリッド型 | 即効性と持続性の両立 | 約6〜9ヶ月持続する場合も |

液体タイプは、葉や茎に直接作用するため、土に大きく残ることは少ないです。一方で、粒剤タイプは土壌に浸透して長く効果を保ちます。

分解される速度は環境次第

除草剤の分解には微生物や紫外線、温度・湿度が大きく関係します。例えば、湿度の高い梅雨や温暖な時期は分解が早く進みます。逆に、乾燥した冬場は分解が遅くなることがあります。

除草剤が分解されないと、次に植える植物の成長に影響を与える恐れがあるため、季節や土壌環境を考慮した使用が必要です。

安全な再植え時期を見極めよう

除草剤を使った後、どれくらいの期間を空けて新しい植物を植えればよいかは製品によって異なりますが、以下が一般的な目安です。

-

液体タイプ:1〜2週間程度

-

粒剤タイプ:1〜3ヶ月

-

ハイブリッド型:最低3ヶ月以上

パッケージに記載された使用上の注意を確認し、無理な再植えは避けましょう。

一生生えない除草剤の真実

「一度使えば雑草がもう二度と生えない」。そんな夢のような除草剤があれば理想的ですが、現実にはそううまくはいきません。ここでは、一生雑草が生えないといわれる除草剤の真偽について解説します。

実際には「一生」効果が続くものは存在しない

現在の日本国内で流通している除草剤で、「一生雑草が生えない」とされる製品は存在していません。法律上、環境や人体への安全性を考慮して成分の持続時間はあらかじめ制限されており、効果は最大でも半年から1年程度です。

一部の製品が「長期間雑草を防ぐ」と謳っていても、実際には定期的な再散布が必要です。

「長期間効果あり」の除草剤とは?

除草剤の中には、比較的持続性が高い製品もあります。以下はその一例です。

| 製品名(例) | 特徴 | 持続期間の目安 |

|---|---|---|

| ラウンドアップ(液体) | 即効性あり、枯れが早い | 約2〜3週間 |

| カダン除草王(粒剤) | 雑草予防に強く長持ち | 約3〜6ヶ月 |

| ハイブリッド型除草剤 | 即効性+予防を兼ねる | 最大約9ヶ月 |

このような製品を正しく使えば、長期的な草対策が可能です。しかし「一生生えない」わけではないため、過信は禁物です。

雑草を根絶するには除草剤+防草対策が必要

雑草の発生を限りなくゼロに近づけたい場合、防草シートや砂利、防草土といった「物理的対策」を組み合わせるのが現実的です。除草剤だけに頼ると、いずれ効果が薄れ、雑草が復活するリスクがあります。

また、防草シート.com では耐用年数10年以上の製品も紹介されており、長期的な管理を考える方にとって選択肢の一つとなるでしょう。

雑草対策に「一発で終わる方法」は存在しませんが、効果的な資材を選ぶことで管理の負担を大幅に軽減できます。

家への影響が出るケースとは?

除草剤を使用する際、最も気をつけるべきことの一つが「家への影響」です。ここでは建物や生活環境に及ぼす具体的な影響と、その対策について解説します。

屋外設備や建材への影響

除草剤の中には、化学成分が強く、コンクリートやタイルの表面に染み込んでしまう場合があります。とくに、未処理の木材・天然石などは吸水性が高いため、除草剤のシミや変色が生じることがあります。

また、繰り返し除草剤がかかることでコンクリートにひび割れが生じるケースもゼロではありません。これは、薬剤がコンクリートの表層を劣化させることで、水の浸透や凍結が起こりやすくなるためです。

室内への薬剤飛散のリスク

風の強い日に除草剤を撒くと、家の窓や玄関から薬剤が屋内に入ってしまうことがあります。とくに、除草剤の粒子が細かい液体タイプは、窓を開けていた場合にカーテンや家具に付着することも考えられます。

換気中の室内や洗濯物にも影響が出ることがあるため、散布時には屋内の状況にも注意が必要です。

ペットや子どもがいる家庭では注意が必要

家の周囲にペットや小さなお子さんがいる家庭では、除草剤を撒いた後の接触リスクが高まります。足裏に付着した薬剤を舐めたり、散布直後に庭で遊んでしまったりする可能性もあります。

そのため、安全性の高い製品を選ぶことに加えて、「散布後数時間は立ち入らせない」といったルールを設けることが大切です。

除草剤を撒くタイミングと天気の関係

除草剤の効果を最大限に発揮させるには、「いつ撒くか」と「どんな天気か」が大きく関係しています。この項目では、天候と時間帯が除草剤の効き目にどう影響するかを詳しく解説します。

除草剤ごとの適切なタイミング

除草剤はタイプによって適した散布時期が異なります。液体タイプは雑草が育っている時期に、粒剤タイプは雑草の発芽前や直後が理想です。

| 除草剤のタイプ | 散布に適した時期 | 効果の特徴 |

|---|---|---|

| 液体タイプ | 4月〜10月(晴天時) | 速効性があり即効 |

| 粒剤タイプ | 2〜3月/9〜10月 | 予防・持続力に優れる |

このように、効果を引き出すためには除草剤の種類に応じた時期を選ぶことが重要です。

雨の日は避け、晴天がベスト

除草剤を撒いた直後に雨が降ると、成分が流されてしまう恐れがあります。とくに液体タイプは葉に付着させることが目的のため、乾燥した状態で数時間の乾燥時間が必要です。

また、粒剤タイプも雨で一気に成分が浸透してしまうと、周辺植物に影響が出ることがあるため、散布後の天候にも注意が必要です。

風が強い日も避けよう

風がある日は、薬剤が拡散して目的の場所以外にも飛散しやすくなります。隣家の植物を傷めたり、自宅の洗濯物に付着したりするリスクがあるため、風速が穏やかな日に作業を行うのが理想です。

除草剤のラベルにも「無風〜微風状態が適している」と明記されていることが多く、これを守ることで安全性が高まります。

除草剤撒きすぎを防ぐ正しい使い方

じょうろを使った正しい撒き方

液体タイプの除草剤は手軽に使える反面、使い方を誤ると効果が半減してしまいます。ここでは、じょうろを使って除草剤を撒く際の正しい手順と注意点を紹介します。

じょうろは専用のものを使う

園芸用のじょうろと除草剤用のじょうろは分けておきましょう。除草剤が残ったじょうろを他の植物に使ってしまうと、意図せず薬害を引き起こすおそれがあります。使用後はしっかり洗浄し、「除草剤専用」と明示して保管しておくと安心です。

また、散布時に使うじょうろは「穴の数を調整できるタイプ」や「ハス口が取り外せるタイプ」が適しています。液体が狙った範囲に届きやすく、ムラなく撒けるからです。

ハス口(蓮口)の工夫で飛散防止

じょうろのハス口はすべての穴を開けるのではなく、中央の数か所だけを開けておくと便利です。ガムテープなどで一部の穴をふさぎ、真ん中の3分の1程度だけ残すことで、薬剤の飛び散りを防ぐことができます。

とくに住宅地や隣家が近い場合は、飛散対策が欠かせません。まっすぐ下に落ちるよう工夫しながら撒くと、無駄もなくなります。

正しい撒き方と量を守る

撒くタイミングは、風のない日・乾燥した午前中が理想です。液体が雑草の葉に直接かかるよう、距離を保ってゆっくり注ぎます。濡らしすぎは避け、葉の表面が軽く湿る程度を目安にすると良いでしょう。

表:じょうろ散布時のポイントまとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 使用器具 | 除草剤専用のじょうろを使用 |

| ハス口の工夫 | 真ん中の数穴のみ開け、周囲はテープでふさぐ |

| 散布タイミング | 晴天・風のない午前中 |

| 散布量の目安 | 葉の表面が軽く濡れる程度 |

| 飛散防止対策 | 低い位置から注ぐ・周囲に風防を立てるなど |

草を刈ってから液体を使う理由

液体除草剤は「雑草の葉にかけることで枯らす」タイプが多く、撒く前の草の状態によって効果に差が出ます。では、なぜ草を刈ってから撒くと良いのでしょうか。

草が茂っていると薬剤が届かない

草丈が高く茂っていると、葉が重なり合い、液体が下の部分まで届きません。上部だけが濡れても、根まで成分が吸収されないと除草効果が不十分になります。

また、背の高い雑草に薬剤をかけると、風で飛散しやすくなり、周囲の植物を枯らすリスクも高まります。これを防ぐためにも、事前に草を刈るのが有効です。

草刈り後の断面が吸収しやすくなる

雑草を刈ったあとの断面は、成分を吸収しやすくなっています。液体除草剤をかけることで、切り口からも成分が浸透し、根までしっかり届く可能性が高くなります。

とくに「移行型」の除草剤は、葉や切り口から吸収されて根まで移動するため、刈った後に撒くことで効果を最大化できます。

草刈り→乾燥→除草剤の流れが理想的

草刈りの直後ではなく、1日ほど乾燥させてから除草剤を撒くのが理想です。これは、表面が適度に乾いた状態のほうが、薬剤が効率よく吸着しやすいためです。

一方で、完全に乾ききっていない状態で撒くと、薬剤が流れやすくなってしまい、効果が薄れる場合があります。

除草剤の効き目をしっかり引き出すためには、草刈りと散布の順序を意識することが大切です。少し手間はかかりますが、そのぶん効果は確実に高まります。

除草剤を撒いてはいけない場所とは

除草剤は非常に便利な道具ですが、場所を誤ると大きなトラブルを招くこともあります。ここでは、除草剤を撒いてはいけない代表的な場所を具体的に解説します。

花壇や畑などの作物がある場所

花壇や畑では、除草剤の影響を受けやすい植物が育っています。非選択性除草剤(雑草も作物も枯らすタイプ)を使用すると、目的以外の植物まで枯れてしまうことがあります。

特に注意が必要なのは、風や雨で薬剤が拡散した場合です。隣接する畑や菜園にも影響が及ぶことがあるため、散布時は適用作物や使用範囲をしっかり確認しましょう。

樹木や庭木の根の近く

一見雑草しかないように見える場所でも、地中には樹木の根が張り巡らされています。土壌処理型の除草剤を撒いた場合、その成分が根に吸収されてしまい、木が弱ることも少なくありません。

特に柿や梅などの果樹は薬剤に敏感です。根元から半径1m以上は避けて使用するのが無難です。

井戸や排水溝の近く

除草剤が水に流れ込むと、井戸水の汚染や河川の水質悪化を引き起こす可能性があります。公共水域に流れ込むような排水溝の周辺では、原則として使用は控えるべきです。

また、地下水に薬剤が溶け込むと、生態系にも長期的な影響を与えることがあります。

以下に、除草剤を使用してはいけない場所とその理由をまとめました。

| 使用を避ける場所 | 理由 |

|---|---|

| 花壇・畑 | 作物や花が枯れる、薬害のリスクが高い |

| 樹木の根元 | 根から吸収され木が弱る可能性がある |

| 井戸・排水溝の周辺 | 地下水汚染・水質悪化・生態系への悪影響 |

| 傾斜地や雨の多い場所 | 薬剤が流れ出し、他の場所へ影響が広がる可能性がある |

場所ごとのリスクを理解して使用することが、安全な除草剤の活用につながります。

使用者の口コミ・感想レビューまとめ

除草剤の効果や使い勝手は、実際に使った人の声を聞くのが一番参考になります。ここでは、さまざまな使用者の口コミや感想をテーマ別にまとめました。

効果に満足したケース

多くの利用者が「予想以上に草が枯れた」「1週間で効果が見えた」と評価しています。とくに液体タイプの「ラウンドアップ」や、長期間効く粒剤タイプの「カダン除草王」などが人気のようです。

また、口コミの中には「撒いて3日でスギナが黄色くなった」「1回の散布で3カ月草が生えてこなかった」といった具体的な体験もあり、即効性や持続性への満足度が高いことがうかがえます。

使用後に後悔したケース

一方で、「撒きすぎて芝まで枯れた」「風の強い日に使って隣の花壇が全滅した」といった後悔の声も少なくありません。中には、「ペットのいる庭に使ってしまい、心配になって動物病院に相談した」という声も見られました。

こうした口コミからわかるのは、使い方を間違えると効果が逆効果になりうるという点です。

評判の良い除草剤まとめ

口コミで評価が高かった除草剤を、タイプ別に表にまとめました。

| 製品名 | タイプ | 特徴 |

|---|---|---|

| ラウンドアップマックスロード | 液体型 | 即効性が高く、根まで枯らす |

| カダン除草王 | 粒剤型 | 長期間効果が持続、広範囲に対応 |

| サンフーロン | 液体型 | 比較的安価で業務用にも使える |

口コミを参考にすることで、自分の用途や条件にあった製品選びがしやすくなります。評価だけに頼らず、使用条件や安全性の確認も忘れないようにしましょう。

防草対策なら防草シート.comも検討を

雑草を根本から防ぎたいと考えている方には、除草剤だけでなく「防草シート」の利用も視野に入れると良いでしょう。とくに、防草シートの専門店「防草シート.com」は、豊富な製品ラインナップと信頼性から、多くの園芸ユーザーに選ばれています。

ここでは、除草剤と防草シートの違いや、「防草シート.com」の特長について詳しくご紹介します。

除草剤と防草シートの使い分け

防草対策には大きく分けて「除草剤を使う方法」と「物理的に雑草を遮断する方法」があります。それぞれの特性を理解して使い分けることで、より効果的な雑草対策が可能になります。

| 方法 | 主な特徴 | 効果の持続期間 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 除草剤 | 化学成分で雑草を枯らす | 1週間〜半年 | 即効性がある | 使用頻度が高いと環境負荷が懸念 |

| 防草シート | 太陽光を遮断し雑草の発生を抑制 | 3〜10年 | 長期的に効果が持続 | 初期施工に手間とコストがかかる |

このように、除草剤は短期的な対応に、防草シートは中長期的な対策に向いています。環境への影響を抑えたい方や、年に何度も草刈りをしたくない方には防草シートがおすすめです。

防草シート.comの魅力とは

防草シートを検討する際に重要なのは、耐久性・コスト・施工性のバランスです。「(防草シート.com)」では、これらを満たす多様な製品が揃っており、初心者からプロまで幅広く支持されています。

【(防草シート.com)の主な特長】

-

耐用年数最大10年以上の高品質シートをラインナップ

-

用途別(砂利下用、庭用、畑用)に商品が分類されていて選びやすい

-

カットしてもほつれにくい不織布タイプもあり、DIYでも扱いやすい

-

商品ごとに詳細な施工動画・レビューがあり、安心して選べる

また、施工方法や選び方を解説したコンテンツが豊富な点も初心者にとっては魅力です。専門店ならではのアフターサポートや問合せ対応も評価されています。

除草剤との併用で効果を最大化

除草剤と防草シートをうまく組み合わせることで、より効率的な防草効果を得ることができます。例えば、施工前に生えている雑草に液体タイプの除草剤を使用し、その後に防草シートを敷けば、雑草の再発を大きく防げます。

また、スギナやヨモギなど根が深い多年草には除草剤が有効ですが、それらを処理した後に防草シートで光を遮断すれば、再発リスクを下げることができます。

選択肢の一つとして「(防草シート.com)」の製品を検討することで、長期的なメンテナンスの手間を減らすことができるでしょう。除草にかかる時間と労力を少しでも減らしたいと考える方には、有力な選択肢となります。

除草剤の撒きすぎによる影響と正しい対策のまとめ

-

植物に薬害が発生し枯れるリスクが高くなる

-

雑草が除草剤に耐性を持つことがある

-

土壌の微生物が減少し栄養循環が阻害される

-

液体と粒剤で残留期間や影響の程度が異なる

-

微生物分解や気候条件により成分の分解速度が変化する

-

土壌に成分が残ることで再植栽に支障が出る

-

「一生効果がある除草剤」は存在しない

-

長期間効果が続く製品でも定期的な再散布が必要

-

家の外構や建材に薬剤が染み込む恐れがある

-

除草剤が風で屋内に飛散するリスクがある

-

ペットや子どもへの安全管理が重要となる

-

除草剤の効果は天候や散布タイミングに左右される

-

じょうろは除草剤専用のものを使い分けるべきである

-

雑草を刈ってから液体を使うと吸収効率が高まる

-

防草シートとの併用で除草効果を長期間維持できる