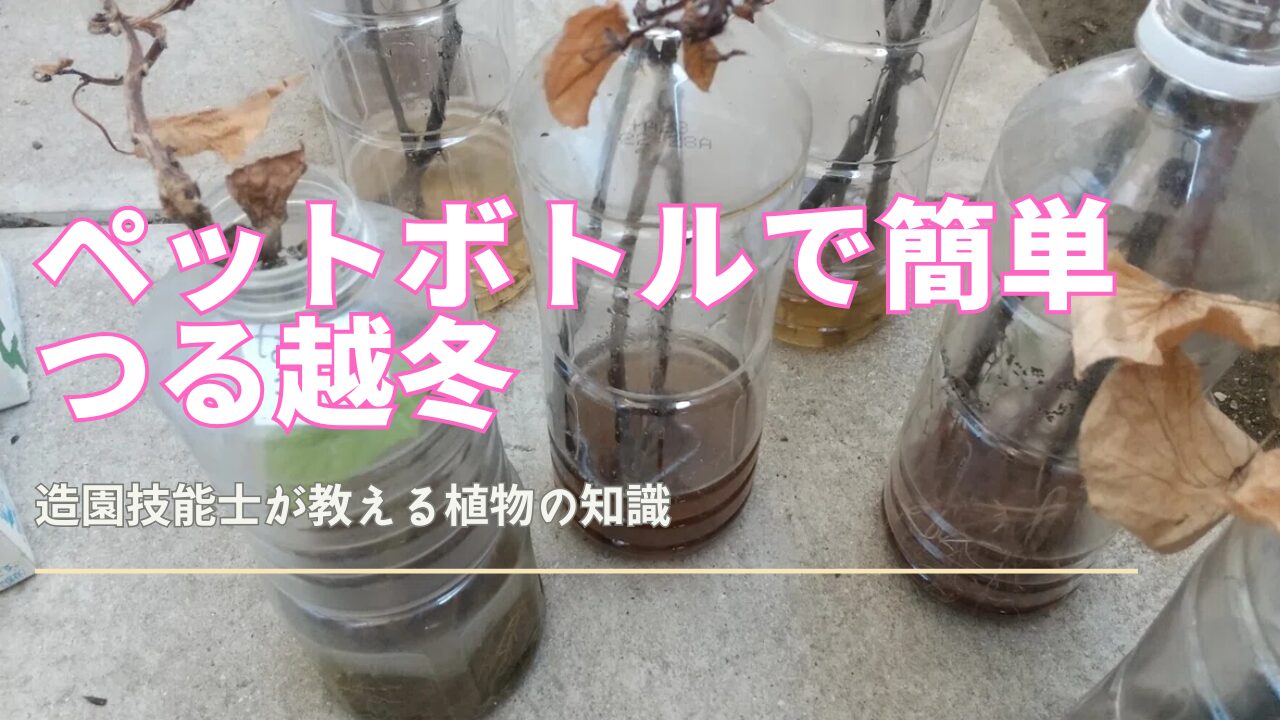

失敗しない!さつまいものつるを越冬させるにはペットボトル?

さつまいものつるを冬の間に室内で保護し、翌春の苗づくりにつなげたい読者に向けて、さつまいものつる越冬のペットボトル手順を中心に、芋づるの作り方やつるを切って植える基本、冬越しの管理と注意点、さらにさつまいもの苗の越冬はビニール袋を使う方法の可否まで、中立的な情報で整理します。

加えて、検索意図に直結するさつまいものつる越冬のペットボトルQ&Aを配置し、つる取り用さつまいもの育て方や地域差を踏まえたさつまいもを冬に植える是非、家庭で実践しやすい冬のさつまいもの保存方法も解説します。最後に、導入ハードルを下げる視点からつるの冬越しは簡単といわれる理由と条件を確認し、まとめとしてさつまいものつる越冬ペットボトルの要点を箇条書きで整理します。

- ペットボトルを使った越冬手順と管理条件を理解

- ビニール袋保存や土挿しとの違いとリスクを把握

- 春の定植までのタイミングと準備を確認

- 家庭でできる芋の保存と温度管理の基準を学ぶ

さつまいものつるで越冬!ペットボトル手順

- 芋づるの作り方

- つるを切って植える

- 冬越しの管理

- 注意点

- さつまいもの苗の越冬はビニール袋

芋づるの作り方

収穫時に残したつる、または市販のさつまいもから芽出ししたつるを用意します。一般に挿し穂(スリップ)は20〜30cm程度で節が詰まり、茎が太く葉色の濃い部分が推奨されています(品種により適長は変動)。タネ会社の栽培資料では葉5〜6枚・長さ20〜30cm前後が目安として示されています(参照:タキイネット(挿し穂)/タキイ 野菜栽培マニュアル)。

必要なもの

- 収穫したさつまいものつる(健康で節間の詰まった部位)

- 空のペットボトル(2L推奨)とカッター・ハサミ

- 水(室内管理用の水道水で可)

用語メモ:挿し穂(スリップ)とは、苗として使う切り取ったつるのこと。節(茎の膨らみ)から不定根(土や水に接すると新たに出てくる根)が発生します。

つるを切って植える

先端から約20cmの長さで切り、下部の葉は水面に浸からない位置まで取り除くと衛生的です。ペットボトルは上から約1/3をカットし、飲み口を逆さにして本体に差し込むと、挿し穂の支持台兼ふたとして使えます。容器に水を入れ、下節が確実に水に浸かるように挿します。節から根が発生するため、節の浸水が最重要です。

水面と葉が接しない位置に葉柄を保つと腐敗を抑えやすく、蒸散過多によるしおれも抑制できます。

冬越しの管理

室内の明るい窓辺に置き、低温に当てないことが基本です。公的・業界資料では、さつまいもは9〜10℃以下で低温障害・冷害を受けるという情報が広く示されています(参照:さつまいもMiNi白書/参照:タキイ マニュアル)。

日常管理の目安

- 水が濁ったら交換(腐敗臭や藻の発生を防ぐ)

- 夜間の急激な温度低下を避ける(窓際は夜に冷えるため移動も検討)

- 直射日光を長時間当てず、レースカーテン越しなどで管理

春になり平均気温が上がると葉が展開します。定植は地温15℃以上が一般に活着の目安とされるという情報があります(参照:三好アグリ)。

注意点

水挿しで出る根は水中適応の根になりやすく、土へ移行すると一時的に停滞するという指摘が一般解説でもみられます。移植時は根鉢を崩さずに植え、活着まで強光と過湿を避けると移行がスムーズです。保存や栽培に関する温度情報は、農協や研究機関の資料で13〜16℃の保管・貯蔵が適温とされています(参照:JAなめがた/参照:千葉県農林総研)。

冬の室内でさつまいものつるを管理する際には、温度を一定に保つことが重要とされています。特に10℃未満で低温障害のリスクがあるとされるため、簡易的な温湿度管理グッズが役立ちます。デジタル温湿度計は小型で設置しやすく、数字で確認できるため管理ミスを防ぎやすいと紹介されています。越冬の安定度を高めるために活用してみてはいかがでしょうか。

注意:10℃未満の環境や冷気の直当たりは避けてください。公式資料では8〜10℃未満で低温障害・腐敗リスクが高まるとされています(参照:園芸学研究)。

さつまいもの苗の越冬はビニール袋

ビニール袋に挿し穂や小株を入れ、少量の水分を加えて室温15℃以上で保管する事例が紹介されることがあります。これは蒸散を抑えつつ湿度を保持する簡易的な方法ですが、過湿による腐敗や悪臭のリスクが上がるため換気・水量管理が重要です。公的情報では、塊根の保存環境として温度13〜15℃・湿度80〜95%が推奨とされています(参照:JAなめがた/参照:キュアリング貯蔵庫)。挿し穂保管に応用する際は葉を外す・水量を最小限など衛生管理を優先します。

方法比較(概要)

| 方法 | 温度管理 | 手間 | 根張り | 主なリスク | 向くケース |

|---|---|---|---|---|---|

| ペットボトル水挿し | 室内10〜15℃以上 | 低〜中 | 水根→土で再順化必要 | 水腐れ・低温障害 | 省スペース・観察重視 |

| ビニール袋保管 | 室温15℃前後 | 低 | 発根弱〜保全目的 | 過湿・腐敗・悪臭 | 短期保存・葉除去前提 |

| 土挿し/鉢上げ | 無加温は不向き | 中 | 土根で春に有利 | 寒波・病害 | 温室・暖かい屋内 |

さつまいものつるで越冬 ペットボトルQ&A

画像出店:観葉植物のある暮らし

画像出店:観葉植物のある暮らし- つる取り用さつまいもの育て方

- さつまいもを冬に植える

- 冬のさつまいもの保存方法

- つるの冬越しは簡単

- まとめ さつまいも つる 越冬 ペットボトル

つる取り用さつまいもの育て方

翌春の苗を自家調達する一般的な方法は、種いもを苗床で芽出しし、伸びたつる(挿し穂)を切り苗として定植する手順です(参照:タキイ)。挿し穂の品質は初期生育を左右します。太茎で節間の短いものを選び、節を2〜3節しっかり埋めるよう斜め植え・舟底植えなどの定植法を選択します(参照:タキイ マニュアル)。

越冬つるからの苗取り

ペットボトルで越冬させた挿し穂は、春先に清潔な用土に鉢上げし、根の再順化を図ってから本圃へ。直射・過乾燥・過湿を避け、地温15℃以上での定植が一般的に推奨されています(温度域の参考:三好アグリ)。

さつまいもを冬に植える

公式系の栽培情報では、9〜10℃以下で冷害・休眠、15℃以下は早植え不適という温度目安が示されています(MiNi白書/三好アグリ)。このため無加温の露地で冬に植える運用は一般に非推奨です。温暖地域のハウス等を除き、平均気温が上がる時期(目安として地温15℃・霜の恐れがない頃)まで待つのが無難です。

リスク:冬期の定植は活着不良・腐敗・生育停滞の確率が高く、資材コストや管理負荷に見合わない場合があります。

冬のさつまいもの保存方法

食用の塊根は冷蔵庫を避け、13〜15℃・高湿での保管が広く案内されています。JAや研究機関の資料によると、10℃以下は低温障害・腐敗が増えるとされています(参照:JAなめがた/参照:千葉県農林総研/参照:園芸学研究)。

家庭での手順(丸ごと・常温)

- 土を軽く払い、洗わず乾いた新聞紙で1本ずつ包む

- 通気性のある箱へ入れ、10〜15℃の暗所で保管

- 乾燥を避け、週1回程度の点検で傷みを早期発見

キュアリング(傷口の治癒・追熟):資料では30〜35℃・湿度90〜95%で3〜4日程度行う手法が紹介されています(参照:いも類振興情報/参照:兼田ほか)。家庭では再現が難しいため、無理に高温多湿環境を作らない運用が安全です。

収穫したさつまいもや越冬用のつるを保存する際には、湿度や害虫対策も欠かせません。防湿性と通気性を両立した保存袋を使うと、過度な乾燥や虫害を避けやすくなります。園芸向けに販売されている野菜保存用の不織布袋は繰り返し使えるため、家庭菜園利用にも適しています。

つるの冬越しは簡単

ペットボトルを用いた水挿しは、剪定と容器加工ができれば実施自体は簡素で低コストです。成功率は、温度管理(10〜15℃以上)・衛生管理(水交換・葉を水に浸さない)・光環境(明るい半日陰)の3点に大きく依存します。供試つるの品質も重要で、育種会社やJAの解説では太茎・短節の健全つるが推奨とされています(参照:タキイ マニュアル/参照:JAしまね)。

コツ:発根後は鉢上げで土根化→本圃の二段階にすると、定植後の立ち上がりが安定しやすくなります。

つるの越冬管理を安定させたい場合は、園芸用防虫ネットの活用も有効です。室内外での管理において小バエや害虫の侵入を防ぐ効果が期待でき、植物の衛生的な環境を維持しやすくなります。シーズンを通して再利用できるため、コスト面でも効率的です。

まとめ さつまいも つる 越冬 ペットボトル

- 挿し穂は節が詰まった太茎の健康つるを20cm前後で準備

- ペットボトルは上部を逆差しして節が確実に水没する構造に

- 葉は水面に触れさせず腐敗を防ぐ配置で管理

- 室内は10〜15℃以上を維持し夜間の急冷に注意

- 水が濁ったら交換し容器は定期的に洗浄して衛生確保

- 発根後は鉢上げして土根へ移行すると定植が容易

- 露地定植は地温15℃以上で霜の恐れがない時期に

- ビニール袋保存は過湿腐敗に注意し水量を最小限に

- 越冬つるは斜め植えや舟底植えで節をしっかり埋める

- 塊根の保存は13〜15℃高湿を目安に冷蔵庫は避ける

- 家庭では高温多湿のキュアリング再現は無理をしない

- 低温障害は8〜10℃未満で増える情報があるため厳禁

- 太陽光はレース越し程度にし直射と過乾燥を避ける

- 春の新葉の色や勢いを見て活着の準備を段階的に進める

- 失敗要因は温度・衛生・つる品質で早期の見直しが鍵