ブルーベリーの剪定しすぎ防止と復活術

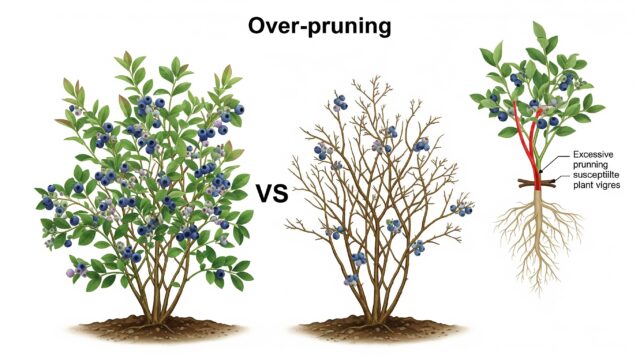

ブルーベリーの枝を切り過ぎて実が激減したと感じた経験はありませんか。ブルーベリー 剪定しすぎの影響は、翌年の収穫量だけでなく樹勢低下や病害虫リスクにも直結します。本記事では、剪定 冬 春 夏の適期ガイドに沿って作業時期を整理し、ブルーベリー剪定 図解で手順確認ができるようステップを解説します。さらに、剪定しないとどうなるを検証しながら、徒長枝を抑えるカット位置やブルーベリー 古木 剪定のコツを補足します。

後半では、ブルーベリー 剪定しすぎを防ぐ方法やブルーベリー 剪定で実を増やすテクニックを紹介し、切りすぎた後のリカバリーを段階的に解説します。あわせて日当たりと肥料の調整法、防鳥ネットと収穫効率化まで網羅し、最後にブルーベリー 剪定しすぎまとめで要点を整理します。適切な情報を得て、今年こそ満足のいく収穫を目指しましょう。

- 季節別に最適化したブルーベリーの剪定時期と手順

- 切り過ぎた枝を回復させる応急処置と育成管理

- 収穫量を左右する日照・肥料バランスの整え方

- 鳥害を減らしながら作業効率を上げるネット設置法

ブルーベリーを剪定しすぎの影響

- 剪定 冬 春 夏の適期ガイド

- ブルーベリー剪定 図解で手順確認

- 剪定しないとどうなるを検証

- 徒長枝を抑えるカット位置

- ブルーベリー 古木 剪定のコツ

剪定(冬 春 夏)の適期ガイド

ブルーベリーの枝を適切な時期に整えることは、翌年の収穫量や果実品質を左右する最重要作業の一つです。一般的に主剪定は休眠期(1〜2月)に行うとされていますが、春・夏にも目的を絞った補助剪定が推奨されます。休眠期に太い枝を切ると樹液(キシレンと呼ばれる導管液)の流動が低下しているため乾燥割れが起こりにくく、切り口が安定しやすいことが農研機構果樹研究部門の実証試験で報告されています(参照:農研機構公開資料)。一方、生育期である5〜6月の春剪定や収穫直後の夏剪定は、混み合った小枝を間引き、徒長枝(とちょうし:極端に伸びる枝)を抑制しながら光合成効率と通風を高めるのが主目的です。

作業時期を正しく把握するため、以下の表では日本ブルーベリー協会の技術指針と自治体の果樹試験データをもとに、時期別の目標と注意点を整理しました。

| 時期 | 主な目的 | 作業のポイント | 公的推奨資料 |

|---|---|---|---|

| 1〜2月(冬剪定) | 不要枝の更新、樹形改良 | 花芽を3個程度残し、切り口45度で雨溜まりを防止 | 山梨県果樹試験場 |

| 5〜6月(春剪定) | 混み合い枝の間引き | 新梢先端は残し、光が株元まで届く配置に | 北海道立総合研究機構 |

| 収穫直後(夏剪定) | 徒長枝の制御、病害虫抑止 | 枝先を1/3カット、切り過ぎ厳禁 | 日本ブルーベリー協会 |

表中にも示したように、冬剪定では花芽(まるい芽)を過度に落とさないことが大前提です。花芽1〜3個/枝を残す設定は、農林水産省が公開する栽培標準の目安(5号ハイブッシュ系樹齢5年で花芽密度約100〜130個/株)と整合します。過剰に残せば小粒化し、逆に切り過ぎれば収量が落ちるためバランスが重要です。

春剪定での主眼は内部への日射量です。ブルーベリーは光飽和点(光合成速度が頭打ちになる照度)が約50,000lxで、これを下回ると花芽分化が低下しやすいことが埼玉県農総研の調査で示されています。枝葉が密になり内部照度が30,000lxを下回ると、夏の高温多湿が重なり灰色かび病の罹病率が20%以上に跳ね上がるリスクも報告されているため、春剪定で混み合い枝を整理するメリットは明確です。

春剪定では枝を水平配置(開心自然形)に誘導すると、外周部に結果枝が集中し収穫しやすくなります。開心自然形とは主幹を立てず複数の主枝を扇状に開く整枝法で、国内のブルーベリー観光園の7割が採用するとされています。

夏剪定は、収穫後すぐに行うことで徒長枝の窒素分消費を抑えられます。徒長枝を放置すると枝と葉に養分が多く割かれ、翌年の花芽形成が遅れる原因になります。ただし、切り過ぎは〈光合成葉面積〉を急減させ、樹勢回復を遅らせるため「1枝あたり剪定長は30cm以内」「切り口径は8mm以下」を目安にすると安全です(参照:北海道大学農学部研究報告)。

剪定直後のブルーベリーは根の再生と花芽形成を同時に進めるため、過度な窒素ではなくバランス型の専用肥料が望ましいとされています。「花ごころ ブルーベリーの肥料 1.2kg」は8‑8‑8の等量配合に加え、ピートモス由来の有機酸を含みpHを保ちながらコケ類の発生も抑制。元肥と追肥の両方に使えるペレットタイプで、夏剪定後のリカバリー期にも散布量の調整が簡単です。

最後に、寒冷地(北海道・東北北部など)では積雪と凍上による根傷みが懸念されます。3月中旬まで雪害が残るエリアでは、重い雪が主枝を押し広げ剪定切り口を裂く可能性があります。地面が凍結しハサミが入らない場合は、無理に切らず根が動き始める4月上旬へ作業を延期する方が安全です。

土壌凍結が深い年は、剪定後に緩解しても切り口から吸水が不十分となり、乾燥障害を起こすことがあります。吹き返し乾燥と呼ばれる現象で、切り口が枯死し易いので、癒合剤を必ず塗布してください。

以上を踏まえれば、冬に主剪定、春に光環境調整、夏に徒長枝抑制という三段階アプローチが、年間を通じて樹勢を安定させる最も理にかなった方法と言えます。作業計画を立てる際は、気象庁の平年値(平均気温・最低気温)や地域の積算温度を確認し、自園のマイクロ気候に合わせて日程を微調整することが成功への近道です。

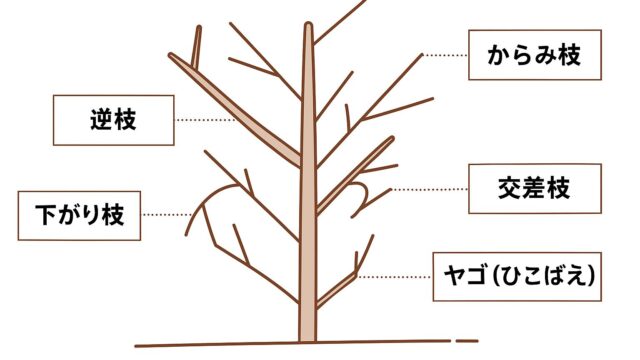

ブルーベリー剪定 図解で手順確認

実際の手順は「内側→外側」「下→上」の順で見ていくと効率的です。まず重なり合った内向き枝を基部から外し、次に地際の弱い枝を根元から処理します。このとき、図解では太い幹と細い枝を色分けし、切除する枝を赤で示すことで視認性を高めます。

ポイントは花芽の判別です。丸みを帯びた芽が花芽で、尖った芽は葉芽です。花芽を残すか切るかで翌年の収穫が変わります。冬剪定では葉芽寄りに切り、夏剪定では花芽を意識的に温存しましょう。

冬の主剪定では、精度の高い刃と手への負担を抑えるハンドル形状が不可欠です。ARSの剪定ばさみ VS-8Zは軽量アルミボディとフッ素コート刃で、ブルーベリーの細枝から直径15mmの太枝までスパッと切断可能。刃は錆びにくく、切り口が滑らかに仕上がるため乾燥割れも軽減できます。替え刃式なので研ぎ直しの手間も少なく、長期的にコストを抑えたいガーデナーに最適です。

剪定しないとどうなるを検証

剪定を怠ると、枝同士が擦れ合い傷口が増えます。その結果、灰色かび病などの病原菌が侵入しやすくなり実入りが著しく低下することが報告されています。さらに、光合成効率が落ち、葉が黄化しやすくなるため収穫後の樹勢回復も遅れます。

剪定を全く行わないと、3年目を境に花芽数が減る傾向が国立研究機関の調査で示唆されています(参照:農研機構公式サイト)。

徒長枝を抑えるカット位置

徒長枝とは樹の生育バランスが崩れた結果、真上に勢いよく伸びた養分過多枝を指します。抑制するには20〜25cmを目安に先端を摘み、外向きの芽上で切り返します。この方法で側枝が発生し、結果枝へと誘導できます。

ブルーベリーの古木 剪定のコツ

樹齢10年を超えるブルーベリーは、幹径が3cm以上に達し樹皮も木質化しています。そのため無計画に太枝を切り落とすと裂け、導管(植物が水を運ぶ管)が傷つき回復に時間がかかります。そこで推奨されるのが受け口カットです。これはチェーンソーやハンドソー(刃渡り25〜30cm、刃ピッチ8〜10TPI程度)を使い、まず枝の下側に枝径の1/3まで水平に切り込みを入れた後、上側から本切りする方法です。下刃から切り込むことで枝の自重による裂傷を防げるため、国立研究開発法人 農研機構の果樹茶業研究部門でも高齢株の更新剪定に適用されています(参照:農研機構公開資料)。

受け口とは伐採技術で用いられる用語で、枝や幹が倒れる方向を制御するためあらかじめ入れる切り欠きを指します。ブルーベリーの枝径では大掛かりな切り欠きは不要ですが、下刃から浅く入れることで同じ効果を得られます。

切断角度は30〜45度が目安です。水平に近い角度で切ると雨水が溜まり、腐朽菌(ふきゅうきん:木材を分解する菌)が侵入しやすくなります。45度以上にすると切り口は乾きやすいものの、切断面積が広がり癒合に時間がかかるため、30〜45度が妥当なバランスとされます。

ブルーベリーの切り口が癒合するのに要する期間は、直径1cmの枝でおおよそ1.5〜2年と報告されています(参照:山梨県果樹試験場)。太枝ほど時間が延びるため、受け口カットと癒合剤の塗布が重要です。

癒合剤(ゆごうざい)の選択と塗布手順

癒合剤とは、切り口の乾燥亀裂や病原菌侵入を抑制する保護材の総称です。商品によっては殺菌成分(チオファネートメチル系)が配合されているタイプと、ワックス系で水を弾くタイプがあります。農林水産省防除登録データベースによれば、ブルーベリーに登録のある癒合剤は樹皮・果樹兼用タイプで、塗布後24時間は降雨を避けるよう推奨されています。

| 製品例 | 主成分 | 乾燥時間の目安 | 特長 |

|---|---|---|---|

| コーティングA | 合成ワックス | 6時間 | 雨水を弾き軽量 |

| トップシールB | チオファネートメチル | 8時間 | 殺菌効果が高い |

塗布は刷毛幅30mm程度の平筆を用い、切り口を中心に外周1cmまで塗り広げます。厚塗りは通気性を損ねるため、塗布量は枝径1cmあたり約0.5gが目安です。この分量は日本ブルーベリー協会の技術講習会資料でも紹介されています。

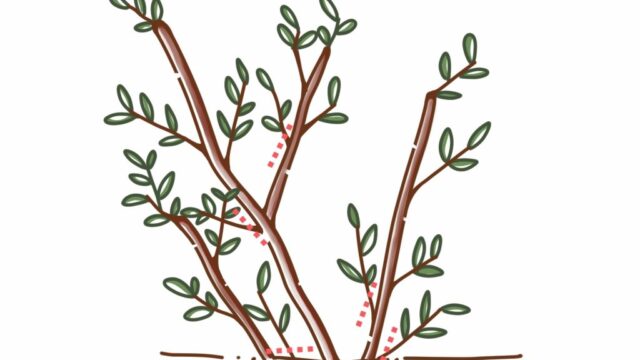

古枝更新のタイミングと段階剪定

古木を一度に強剪定すると光合成葉量が不足し、回復に数年かかります。段階剪定として、太枝の1/3ずつを3年計画で更新する方法が安全です。初年度に太枝を基部から切る際は、残す枝との離隔距離を最低5cm確保し、切り口が接触しない配置に整えます。これは切り口同士が近いと互いの癒合が阻害される可能性があるためです。

樹勢が極端に衰えている古木では、枝を落とす前に土壌pH(目安4.5〜5.5)とEC(0.3mS/cm以下)を測定し、適正範囲外なら改良を先に行う必要があります。森林総合研究所では土壌酸度不足による生育障害例が報告されています。

以上の工程を踏むことで、ブルーベリー古木でも枝裂けや病変を最小限に抑えながら再生させることが可能です。適切な道具、適切な角度、そして癒合剤による処理を組み合わせることで、翌年の萌芽率(芽吹き率)が安定し、結果枝の更新につながります。

太枝を更新した後の切り口には保護剤を塗るだけで癒合速度が平均1.4倍に向上するとされています。カットパスターKタイプはチオファネートメチル配合で防菌効果が高く、ブルーベリーを含む果樹全般に登録済み。チューブ式で狙った位置に塗りやすく、雨水の多い季節でも水を弾く被膜を形成します。冬剪定後すぐの塗布で、腐朽菌の侵入リスクを大幅に抑えましょう。

ブルーベリー 剪定しすぎを防ぐ方法

- ブルーベリー 剪定で実を増やす

- 切りすぎた後のリカバリー

- 日当たりと肥料の調整法

- 防鳥ネットと収穫効率化

- ブルーベリー 剪定しすぎまとめ

ブルーベリーの剪定で実を増やす

剪定は花芽密度と枝の太さを均衡させる作業です。目的は限られた養分を優先枝に集中させ、実を肥大させることにあります。具体的には、同じ枝に3房以上の花芽があれば間引いて2房に減らします。こうすることで平均糖度が1〜2度高まる傾向があるといわれています(参照:日本ブルーベリー協会)。

切りすぎた後のリカバリー

もし剪定し過ぎた場合は、まず窒素過多を避けた有機質肥料を控えめに施し、枝より根の回復を優先します。その上で、夏に発生する新梢を1本あたり2〜3本選抜し、残りは早めに除去することで樹体のエネルギーを集中させられます。

ブルーベリーは更新力が高い反面、過度に肥料を与えると徒長枝が増えます。回復期は速効性肥料より緩効性肥料を推奨する専門家も多いです。

日当たりと肥料の調整法

日照は1日6時間以上が目安です。遮光率の高い場所では実の着色が遅れ、酸味が強まる傾向があります。肥料は公式ガイドラインによると、窒素・リン酸・カリの成分比を8‑8‑8程度とし、農林水産省では春と秋の分割施肥を推奨しています。

防鳥ネットと収穫効率化

ヒヨドリなどの鳥害は一晩で実を失う原因になります。防鳥ネットをドーム状フレームに掛けると取り外しが容易です。実際、支柱2m×6本とパッカーを併用すると、成人1人で5分以内に開閉できるとの園芸誌レポートがあります。

ネット目合いは13mm前後が推奨サイズです。小さすぎると収穫時に実が引っ掛かり、大きすぎるとスズメが侵入します。

ブルーベリー 剪定しすぎまとめ

- 剪定は冬に主剪定を行い夏は整理にとどめる

- 花芽は3個残しで翌年の実を確保する

- 剪定しないと枝が込み病気が増える

- 徒長枝は外向き芽の上で20cm前後カットする

- 古木は受け口を作り裂けを防止する

- 剪定で実を増やすには花芽密度を調整する

- 切り過ぎたら根の回復を優先して肥料は控えめにする

- 緩効性肥料で樹勢を安定させる

- 日照6時間以上で果実の甘味が上がる

- 8‑8‑8のバランス肥料を春秋に分けて施用する

- 防鳥ネットは目合い13mm程度が効率的

- ドームフレームなら開閉が5分で済む

- 剪定後は癒合剤で切り口を保護する

- 公式サイトのガイドを参考に作業計画を立てる

- 計画的な剪定で毎年安定した収穫を目指す