イシクラゲを食べる前に知る安全・下処理・レシピ

- 食用の可否と安全性の判断基準を理解

- 栄養や機能性の根拠と限界を把握

- 下処理と調理の具体手順を習得

- 採取・購入・栽培時の衛生管理を学習

イシクラゲを食べる前の基礎知識

- イシクラゲの毒性と安全性

- 栄養素と機能性のポイント

- 生で食べる際のリスクと対策

- 美味しいのか?味と食感の傾向

- 知恵袋の議論から見る注意点

イシクラゲの毒性と安全性

イシクラゲは陸生のシアノバクテリア(光合成を行う細菌)で、地域によっては食文化が存在します。農林水産省の学術協力記事では滋賀県の姉川流域で食材として用いられてきた経緯が紹介されています(参照:農林水産省 aff)。

一方で、安全性は採取環境と下処理に大きく左右されるとされています。栽培由来のNostoc commune(変種を含む)について、毒性試験で主要なシアノトキシン(マイクロシスチン類)が検出されなかったという報告がありますが、試験条件や株に依存するため一般化はできないとされています(参照:PubMed)。

また、シアノバクテリアは重金属や有機汚染物質を吸着・蓄積し得るという研究知見があり、駐車場・道路脇・農薬散布地などで自生したものは食用に適さないと広く注意喚起されています(参照:ScienceDirect/参照:SciELO)。

安全性は「種類」よりも「場所」と「衛生管理」に依存するとされています。食べる場合は食用目的で衛生的に栽培・管理されたものを選び、野外の不特定環境で採取した個体は避けてください(参照:龍谷大学 ReTACTION)。

湿度のある環境でイシクラゲを育てる場合、どうしても小さな虫が寄りやすくなります。そこで役立つのが園芸用の防虫ネットです。風や光を通しながら虫の侵入を防げるため、栽培中の衛生環境を守るのに適しています。

| 入手源 | 主なリスク | 推奨可否 |

|---|---|---|

| 衛生管理された栽培品 | 栽培・洗浄が不十分な場合の微生物 | 条件付きで可(十分な洗浄・加熱) |

| 公園・駐車場・路傍など | 重金属・排気ガス・動物由来汚染 | 不可 |

| 由来不明の乾燥品 | 混在生物・異物・保管状態不明 | 避けるのが無難 |

イシクラゲを食べる際には徹底した洗浄が欠かせません。特に細かな砂や不純物を落とすためには、網目が細かい野菜用の水切りザルが便利です。シンプルな構造で流水でも使いやすく、衛生的に処理を行う際に役立ちます。

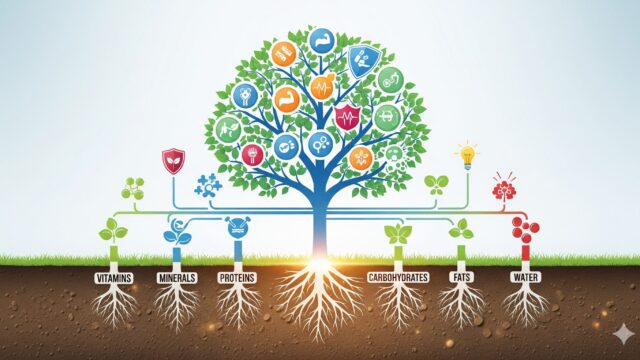

栄養素と機能性のポイント

イシクラゲは多糖(細胞外多糖)やたんぱく質を含み、たんぱく質比率が約2割程度と報告される例がありますが、品種・乾燥条件で幅があるとされています(参照:J-STAGE 食生活研究)。抗酸化やコレステロール上昇抑制などの機能性についても実験レベルの報告があり、食品・機能性素材への応用可能性が議論されています(参照:龍谷大学 ReTACTION)。

用語メモ:シアノバクテリア=藍色細菌。光合成を行う原核生物/窒素固定=空気中の窒素をアンモニア等に変える代謝(肥料に頼らず増える特性の一因)

生で食べる際のリスクと対策

生食は衛生面の管理が難しく、リスクが高いとされています。栽培由来でも十分な洗浄と熱処理を推奨する立場が一般的です。研究・大学の解説でも、採取地や採取時期を限定し純度の高い個体を選ぶ運用が紹介されており、野外採取物の生食は避けられています(参照:龍谷大学 記事)。

下処理の基本:流水で砂や異物を徹底除去→たっぷりの湯で短時間ゆでる→氷水で締める→水切り。加熱は味付け前に終えると管理しやすいです。

美味しいのか?味と食感の傾向

官能的には海藻(アオサ・ワカメ)に近い食感で、味自体は淡泊とされます。地域食の紹介では、味噌汁や酢の物、天ぷらなど風味を足す調理が相性良いとまとめられています(参照:農林水産省 aff/参照:J-STAGE 論文PDF)。

知恵袋の議論から見る注意点

Q&A掲示板等では、野外採取の体験談や洗浄の難しさ、味の淡泊さが語られる一方、安全性の根拠が不明確な事例も散見されます。掲示板の意見は検証されていないため、公式情報や学術ソースを優先し、衛生管理を最優先にする姿勢が推奨されます。

イシクラゲを食べるための実践ガイド

- イシクラゲを食べる地域の事例

- イシクラゲ栽培の基礎と衛生管理

- イシクラゲ駆除と採取場所の見極め

- イシクラゲのレシピと調理法

- 食べた感想の傾向と評価

- イシクラゲ 食べるの結論と要点整理

イシクラゲを食べる地域の事例

滋賀県の姉川流域では「姉川クラゲ」として食文化が記録され、味噌汁・酢の物・天ぷら等の料理が知られています(参照:農林水産省 aff)。また、研究紹介では沖縄県宮古島にも食文化が残る事例が言及されています(参照:龍谷大学 記事)。近年は粉末を練り込んだ乾麺など加工品の試作も行われたと発信されています(参照:龍谷大学ニュース)。

イシクラゲ栽培の基礎と衛生管理

研究では、日当たり・水分・カルシウムに富むアルカリ性環境など、伊吹山麓の環境条件を再現することが栽培の鍵とされています。また、窒素固定により肥料を与えなくても増える特性が紹介されています(参照:龍谷大学 ReTACTION)。栽培株の由来を明確にし、衛生的な水源・器具管理を徹底することが前提です。種株情報の整合性確認には、微生物株の公的データベースの参照も有用です(参照:国立環境研究所 NIES コレクション)。

栽培の衛生チェック例:水源の残留塩素の把握/培地・容器の洗浄・乾燥ルール/混入藻類の顕微鏡確認/ロットごとのトレーサビリティ

イシクラゲ駆除と採取場所の見極め

庭やコンクリートの上に発生するイシクラゲは見栄えや滑りやすさの観点から駆除対象とされることが多い一方、発生場所=安全性ではありません。特に排気ガス・除草剤・動物由来の汚染リスクが想定される場所の個体は食用不可とする見解が紹介されています(参照:農林水産省 aff/参照:龍谷大学 記事)。

| 場所 | 想定リスク | 食用判断 |

|---|---|---|

| 山間の湧水環境・管理圃場 | 微生物汚染(管理次第で低減) | 栽培・管理前提で検討可 |

| 学校の運動場・駐車場 | 排気ガス由来物質・重金属 | 不可 |

| 農薬散布地・路傍 | 農薬・動物由来汚染 | 不可 |

イシクラゲのレシピと調理法

味が淡泊なため、香味野菜・出汁・油脂と合わせると食べやすいとされます。地域誌・論文の再現料理では、味噌汁、酢の物、かき揚げ、和え物が紹介されています(参照:J-STAGE 論文PDF)。

基本の下処理(推奨)

| 工程 | 目的 | 目安 |

|---|---|---|

| 流水で洗う | 砂・土・異物除去 | 水を替えながら複数回 |

| 熱湯で短時間ゆでる | 衛生性の向上・えぐみ低減 | 30〜60秒程度 |

| 冷水にとる | 食感を保つ・余熱停止 | 氷水で1〜2分 |

| 水切り・刻む | 調理しやすくする | ペーパーで軽く押さえる |

調理の方向性

汁物:出汁と味噌の香りで淡泊さを補完。仕上げに加えて短時間温めます。

炒め物:にんにく・しょうが・ごま油等で香りとコクを付与。水分はしっかり飛ばします。

酢の物・和え物:甘酢や白だしで下味→柑橘や生姜で後味すっきりに。

揚げ物:かき揚げに少量混ぜ、食感のアクセントに。

健康情報の扱い:機能性の訴求は研究段階の報告が中心とされています。摂取で特定の効果が得られると断定しない姿勢が重要です(参照:MDPI Review)。

イシクラゲを調理する際には水分をしっかり切ることが大切です。コンパクトなフードドライヤーを活用すれば、短時間で水分を飛ばすことができ、保存性や調理の幅が広がります。乾燥食材としても活用できるため便利です。

食べた感想の傾向と評価

公開情報の範囲では、食感はアオサや柔らかいワカメに近く、風味は控えめという記述が多く見られます。調味によって評価が変わりやすく、味噌汁・和え物・揚げ物など風味を付与する調理で肯定的な評価になりやすい傾向があります(参照:農林水産省 aff)。

イシクラゲ 食べるの結論と要点整理

- 野外の不特定環境個体は衛生面から食用を避ける

- 食べる場合は衛生管理された栽培由来を選択する

- 下処理は徹底洗浄と短時間加熱を基本とする

- 味は淡泊で出汁や油脂で補うと食べやすい

- 汁物や和え物など風味付け調理が相性良い

- 重金属吸着の報告があり採取地に要注意

- 安全性は場所と管理次第とされ一般化は不可

- たんぱく質含有や機能性は研究報告がある

- 健康効果は断定せず情報源を確認して扱う

- 駆除対象の個体を食材転用する発想は避ける

- 栽培は水源管理と混入防止が重要とされる

- 購入時は原料由来と製造管理の表示を確認

- 生食は避け洗浄と加熱の基本を徹底する

- 疑問は公的機関や大学の情報で裏取りする

- 最終結論はよく洗浄し安全源のみで食べる