水やりペットボトルを自作の全知識|100均活用で賢く植物管理

植物の水やりをもっと手軽にしたいと感じたことはありませんか?特に旅行や外出が多い方にとって、水やりの手間は悩みの種になりがちです。そんなときに注目されているのが「水やり ペットボトル 自作」というアイデアです。ペットボトルを活用すれば、手元にある材料や100均グッズだけで、水やりの自動化が可能になります。

この記事では、ペットボトルで水やりを自作するためのさまざまな方法をわかりやすく紹介しています。例えば、100均アイテムを使った簡単な水やりの方法や、毛細管現象を応用したエコな給水テクニックなど、初心者でもすぐに取り組める内容を多数取り上げます。さらに、ペットボトル水やりシャワーの作り方や、自動給水器としてのペットボトルの活用方法、旅行中に便利なペットボトル点滴の作り方と注意点など、実用的な情報を幅広くまとめています。

どの方法も特別な道具を必要とせず、手軽に始められるものばかりです。忙しい日常の中で、植物を健やかに育てるための工夫として、ぜひ参考にしてみてください。

-

ペットボトルを使った水やりの基本的な仕組みと作り方

-

100均グッズを使った自作給水アイテムの活用方法

-

毛細管現象や点滴方式など水やりの自作原理

-

長期不在時の植物の水分管理方法とその工夫

農研機構(NARO)|農業・食品産業技術総合研究機構

水やりをペットボトルで!自作の基本と仕組み

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 水差し(みずさし) |

| 用途 | 植物への水やりや液体の注ぎに使用 |

| 特徴 | 取っ手と注ぎ口があり、蓋のない容器 |

| 材質 | 陶器、金属、プラスチックなど多様 |

| 関連用語 | じょうろ、ピッチャー、茶道具の水指 |

ペットボトルで水やり!100均でできる方法

ペットボトルを活用した水やりは、100均グッズで手軽に自作できます。コストを抑えながらも実用性が高く、初心者にも扱いやすい方法として人気です。

必要な材料はすべて100均でそろう

100円ショップでは、家庭菜園や観葉植物向けの給水グッズが数多く取り扱われています。特に以下のアイテムが水やりに役立ちます。

| 商品名 | 特徴 | 対応サイズ | 価格(税抜) |

|---|---|---|---|

| 給水キャップ(ダイソー) | ペットボトルに直接装着可能 | 500ml〜2L | 100円 |

| 自動給水スティック | 土に差し込んで水を供給 | 小鉢〜中鉢用 | 100円 |

| 点滴型給水ノズル | 水の出る量を調整できるタイプ | 500ml〜2L | 100円 |

このように、数百円で一通りそろえることができ、コストパフォーマンスにも優れています。

セット方法は簡単で初心者向き

手順は非常にシンプルです。給水キャップやノズルをペットボトルに取り付け、水を満たして植物の近くに設置するだけで完了します。特にダイソーの「給水キャップ」は口のサイズが合えばどのペットボトルにも対応し、差し込むだけで使えるのが魅力です。

注意点と使用時のコツ

ただし、いくつか注意点もあります。水の出る量が多すぎると鉢の中が常に湿って根腐れの原因になるため、土の乾き具合を確認しながら調整が必要です。また、長期間不在にする場合は、2Lなど大きめのボトルを使い、安定感を出すために土にしっかりと埋めると良いでしょう。

毛細管現象水やり|自作の原理とは

植物への水やり方法の中には、毛細管現象を応用した仕組みもあります。これは電源や特別な装置を使わず、水を自然の力で供給するエコな方法です。

毛細管現象とは何かを知ろう

毛細管現象とは、水が細い隙間や糸などを通じて自然に移動する物理現象です。植物の根に水を届けるこの仕組みは、タコ糸や布などを使って簡単に再現できます。

毛細管現象を利用した水やりには、専用の給水ロープが効果的です。このロープをペットボトルと植木鉢に設置することで、土壌の乾燥具合に応じて自動的に水が供給されます。特に、旅行や外出が多い方には、植物の水分管理が容易になるためおすすめです。

自作の毛細管水やりの方法

自作する場合は、以下の材料が必要です。

-

ペットボトル

-

吸水性のある紐(タコ糸、麻紐、フェルトなど)

-

植木鉢やプランター

使い方としては、ペットボトルに水を入れて高い位置に設置し、紐の片方を水に浸け、もう片方を土に差し込みます。これによって、紐が水を徐々に吸い上げて植物に供給します。

長所と短所を比較しておこう

毛細管現象を使った水やりは、以下のような特徴があります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 電気不要でエコ | 水量の調整が難しいことがある |

| 材料が身近で簡単にそろう | 濡れたままになるとカビの原因になることも |

| 長時間の外出でも対応可能 | 水の通り道に異物が詰まると機能しない |

自作でも十分実用的ですが、湿度や環境に応じて最適な方法を選ぶことが大切です。

ペットボトル水やりシャワーの作り方

家庭でのちょっとした水やりに便利なのが、ペットボトルを使ったシャワーです。簡単に自作できるうえ、植物を優しく潤すことができます。

必要な材料と道具をそろえよう

身近なもので作れるのがこの方法の魅力です。以下が主な材料です。

-

空のペットボトル(500ml〜2L)

-

千枚通しやキリ(穴あけ用)

-

ハサミやカッター(不要な部分を切る場合)

炭酸飲料用など、硬めのペットボトルを使うと水圧に耐えやすくなります。

作り方はたったの3ステップ

作業は以下の手順で完了します。

-

ペットボトルのキャップ部分に数か所、小さな穴を開ける

-

ボトルに水を入れる

-

キャップを閉めて、植物の根元に向かって水をかける

穴の数によって水の出方が変わるため、植物に応じて調整してみてください。たとえば、室内の観葉植物には2~3個、屋外のプランターには4~5個が目安です。

利用時のポイントと注意点

一方で、使い方を間違えると土がえぐれてしまったり、必要以上に水が出てしまうこともあります。強く押しすぎず、優しく押しながら水を与えることが大切です。また、夏場の熱い時間帯に冷たい水を使うと植物がストレスを受けることもあるため、常温の水を使うと安心です。

自動給水器をペットボトルで自作の手順

長期間の外出や水やり忘れの防止には、自動で水を供給してくれる仕組みが役立ちます。ペットボトルを使えば、簡単に「自動給水器」を手作りすることが可能です。

100均アイテムで自動給水器を作る際、給水キャップがあるとより便利です。ペットボトルに取り付けるだけで、安定した水やりが可能になります。特に、調整機能付きのキャップは、水の出る量をコントロールできるため、植物の種類や季節に応じた水やりが実現できます。

ペットボトル式自動給水の仕組みとは

基本的な原理は「重力」と「気圧の変化」を利用したもので、水が少しずつ土中へと浸透するよう設計されています。市販品と比べて構造はシンプルですが、正しく作れば十分に機能します。

作成に必要なアイテム一覧

| アイテム名 | 用途 | 入手先 |

|---|---|---|

| ペットボトル(1L以上推奨) | 水のタンク | 家庭内 |

| スポイトまたは点滴ノズル | 水の流量を調整 | 100均・ネット通販 |

| ハサミ/キリ | 穴あけ・加工用 | 家庭用工具 |

手軽に使える100均の「自動給水ノズル」などを使えば、さらに安定した仕上がりになります。

自作のステップと設置方法

作業は以下の順序で行います。

-

ペットボトルにノズルやスポイトを装着する

-

水を満タンに入れ、逆さにして植物の根元に設置

-

しっかり固定して、土に深く差し込む

水の出る量はノズルの調整口や土の吸水性によって変化するため、数日観察して最適な位置を探すとよいでしょう。

メリットとデメリットを理解しておこう

この方法のメリットと注意点は以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 電源不要・省エネ | 土が乾燥していると水が吸い込みにくい場合がある |

| コストが安く、材料入手が簡単 | 設置が不安定だと水漏れの原因になる |

| 長期不在にも対応できる | 成功するまで試行錯誤が必要なことがある |

ペットボトルを使った自動給水器は工夫次第でかなり実用的になります。特に旅行などで数日間家を空ける際に重宝します。

ペットボトル点滴!自作の仕組みと注意点

旅行や出張などでしばらく家を空けるとき、植物の水やりをどうするか悩む方も多いでしょう。そんなときに役立つのが「ペットボトル点滴」です。簡単に作れるうえ、適度に水分を補給してくれます。

ペットボトル点滴の基本構造と仕組み

この方法は、点滴のように水を少しずつ土に供給する仕組みです。ペットボトル内の水が空気圧の変化により少しずつ排出され、植物にじわじわと浸透していきます。これは、水面と土の吸水のバランスを利用した原始的ながらも実用的な方法です。

最も簡単な構造としては、ペットボトルのキャップに1〜2mmの穴を開けるだけ。これを逆さにして土に差すことで、ボトル内の水がゆっくりと染み出していきます。

材料と道具の準備方法

ペットボトル点滴に必要な材料は多くありません。以下に主なアイテムをまとめました。

| 材料・道具名 | 用途 | 入手場所 |

|---|---|---|

| ペットボトル(1〜2L) | 水のタンク | 家庭・コンビニなど |

| 画びょうやキリ | キャップへの穴あけ | 家庭工具・文具 |

| 細めのチューブ(任意) | 水量をさらに微調整したいとき | ホームセンター |

特に工夫を凝らす場合は、点滴用の調節器具を使うと水量の制御がしやすくなります。

使用時の注意点とトラブル対策

この方法にもデメリットは存在します。気温や土の乾燥状態によって、水の出方が変わってしまうことがあります。以下に想定される注意点をまとめました。

-

水が出すぎる:キャップの穴が大きすぎる可能性があります。穴のサイズを再調整してください。

-

水が出ない:ボトル内部の空気圧の関係で水が止まってしまう場合があります。キャップに小さな空気穴を別に開けると解決することがあります。

-

傾けると水漏れする:設置位置はしっかりと固定し、できるだけ垂直に差し込むようにしてください。

また、使用前に1〜2日ほど試運転しておくと、旅行中に安心して任せられるかどうかの判断がしやすくなります。

水やり ペットボトル 自作の応用と実用例

ダイソーの給水キャップの使い方

100均ショップの中でも特に注目されているのが、ダイソーで販売されている「給水キャップ」です。ペットボトルに取り付けるだけで簡単に自動水やりが可能となる便利アイテムで、家庭菜園初心者にも支持されています。

給水キャップとはどんなアイテム?

給水キャップは、ペットボトルの口に装着して使用する自動給水アイテムです。先端がとがっているものが多く、そのまま植物の鉢やプランターの土に差し込めば、じわじわと水が供給されます。

この仕組みは、重力と土の乾燥状態により水が自然に染み出すよう設計されており、電源やポンプは不要です。忙しい日や外出時にも役立ちます。

使い方の手順と設置のコツ

使用方法は非常にシンプルですが、いくつか押さえておくと効果的なポイントがあります。

-

空のペットボトルをよく洗浄し、必要量の水を入れる

-

ダイソーの給水キャップをしっかり装着する

-

キャップの先端を土の中に差し込む(傾けず垂直に)

なお、土が固いと水がうまく染み出さないことがあります。事前に水を含ませておくか、柔らかく耕してから設置するとよいでしょう。

給水キャップの種類と特徴の比較

ダイソーでは複数のタイプの給水キャップが販売されています。以下の表に代表的な2種類の比較を示します。

| 商品名 | 特徴 | 適した植物 |

|---|---|---|

| 給水スティック(1個入) | 水の出方が安定、差し込み型 | 中型〜大型鉢 |

| 調整式給水ノズル(2個入) | 水量調整が可能 | 小鉢・室内観葉植物 |

それぞれの特徴を考慮して、育てている植物に合ったものを選ぶと、より効果的な水やりが可能になります。

自動給水キャップで水は何日持つ?

自動給水キャップの利用を検討している方にとって、「どれくらいの期間、水が持つのか」は大切な判断材料です。特に長期不在を予定している場合は、持続時間を把握することで安心して外出できます。

水の持ち時間は使用環境によって異なる

給水キャップで水が持つ日数は、以下の条件に大きく左右されます。

-

使用するペットボトルの容量(500ml~2L)

-

土壌の乾燥具合

-

気温や湿度などの天候条件

-

鉢の大きさと植物の水分消費量

平均的な条件下では、2Lのペットボトルを使用した場合、2〜4日程度の持続時間が一般的です。ただし、真夏や風通しのよい場所では水分の消費が早くなるため、もう少し短くなる可能性もあります。

植物の種類ごとの給水目安

以下に代表的な植物の水分消費の傾向をまとめました。

| 植物の種類 | 給水頻度の目安 | 自動給水の持続日数(目安) |

|---|---|---|

| 観葉植物(ポトス等) | 週1回 | 3〜5日 |

| ハーブ類(バジル等) | 2〜3日に1回 | 2〜3日 |

| 夏野菜(トマト等) | 毎日~2日に1回 | 1〜2日 |

このように植物によって水の消費ペースが異なるため、実際の使用前には試験的に設置し、日数を観察しておくことをおすすめします。

長持ちさせるための工夫

水の消費を抑えるためには以下のような工夫が有効です。

-

鉢の表面にマルチング材(バークチップや藁)を敷く

-

直射日光を避け、風通しの少ない場所に置く

-

給水キャップの水量調整機能を活用する

これらの工夫により、給水日数を1〜2日延ばせる場合があります。

ペットボトルで水差しを自作するには?

簡単な道具を使って、日常的な植物の水やりに便利な「水差し」をペットボトルで自作する方法があります。特別な道具は不要で、手軽に始められる点も魅力です。

必要な材料と準備する道具

家庭にあるものでほとんど揃うため、費用をかけずに作れます。以下に基本的な材料をまとめました。

| 材料・道具 | 備考 |

|---|---|

| 空のペットボトル | 500ml〜1L程度が使いやすい |

| 千枚通し・画鋲など | 先端に小さな穴を開ける用 |

| ハサミまたはカッター | ノズル部分の調整に使用 |

ペットボトルの蓋に穴を開ける際は、熱した針金や千枚通しを使うときれいに開けられます。ただし、やけどには十分注意してください。

作り方の手順とコツ

作り方は以下のとおりです。

-

ペットボトルの蓋の中心に小さな穴を1〜3個開ける

-

必要に応じて、ペットボトルの口元を少し切り広げて注ぎ口を作る

-

水を入れて、植物の根元や鉢の縁からそっと注ぐ

ポイントは、水の出方をコントロールする穴の大きさと数です。大きすぎると勢いよく出すぎてしまうため、試しながら調整しましょう。

自作水差しのメリットとデメリット

この方法の良い点は、以下のような手軽さにあります。

-

使わなくなったペットボトルを再利用できる

-

好みの注ぎ方に調整できる

-

コストがほぼゼロ

一方で、デザイン性や耐久性には限界があるため、長期間使う場合は市販品との使い分けも検討するとよいでしょう。

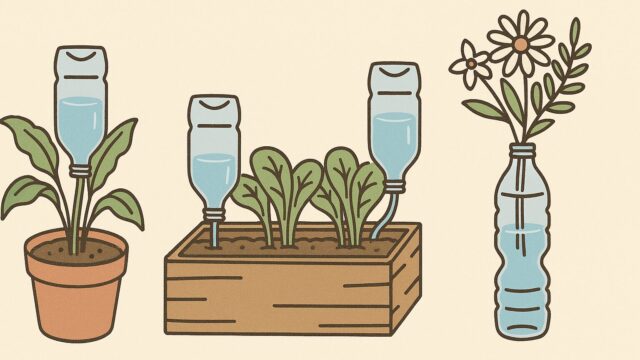

長期不在時の水やりはペットボトルでできますか?

旅行や帰省などで数日間家を空ける場合、植物の水やり対策は欠かせません。ペットボトルを活用すれば、ある程度自動的に水分を供給することが可能です。

ペットボトル給水の仕組みとは?

ペットボトルに水を入れて逆さに差し込むことで、水分が少しずつ土に染み出す仕組みです。土の乾燥状態が続くと毛細管現象や圧力差により、水が必要な分だけ自然と流れていきます。

ペットボトルを使った長期給水の方法

以下は、簡単にできる2種類の給水方法です。

-

キャップに小さな穴を開け、逆さに挿すタイプ

-

市販の自動給水キャップを取り付ける方法(100均でも購入可能)

どちらも道具が少なく、初心者にも扱いやすい点が特徴です。土に直接挿す際は、鉢の深さに対して十分な長さのペットボトルを使いましょう。

何日間持つか?植物別の目安

植物の種類や育成環境によって、水が持つ日数は変わります。以下に代表的な目安をまとめました。

| 植物の種類 | 水分消費の目安 | ペットボトル持続日数(2L) |

|---|---|---|

| サボテン系 | 少なめ | 5日以上 |

| 観葉植物(中型) | 中程度 | 3〜4日 |

| 夏野菜(トマト等) | 多い | 1〜2日 |

上記は一般的な目安であり、実際には気温や湿度、鉢の大きさなどによって前後します。長期不在の前に一度試運転を行っておくと、安心して外出できます。

長期間に耐えるための追加対策

単体のペットボトル給水だけでは不安な場合、以下のような工夫が有効です。

-

複数本のペットボトルを設置する

-

土の表面にマルチング材を敷いて乾燥を防ぐ

-

植物を日陰に移動して蒸発を抑える

これらを組み合わせることで、最大で1週間程度まで対応できる可能性があります。

皆の口コミ・感想レビューまとめ

実際にペットボトルを使った水やりを行った人たちの声を集めてみると、その使い方や満足度には共通点と個人差が見えてきます。ここでは口コミの傾向と具体的な感想を紹介します。

良い評価の多くは「コスパ」と「手軽さ」

ペットボトルを再利用するだけで、手軽に自動水やりができる点に満足する声が目立ちます。特に100均グッズとの組み合わせによるコストパフォーマンスの高さが評価されています。

-

「旅行中でも安心して出かけられた」

-

「ダイソーの給水キャップが思ったより優秀」

-

「不器用でも簡単に作れた」

使い捨て感覚で使える手軽さが、多くの利用者に好印象を与えているようです。

不満点として多いのは「水の出過ぎ・出なさ」

一方で、給水量の調整が難しいという意見も少なくありません。

-

「思ったより早く水がなくなった」

-

「逆に出てこなくて枯らしかけた」

-

「穴の大きさ調整に失敗した」

このような声から、自作では水の出方が安定しない場合があることがわかります。特に初心者には、試行錯誤が必要な点が課題とされがちです。

使用者の傾向と工夫例

実際に使っている人の多くは、観葉植物やベランダ菜園を楽しむ家庭ユーザーです。また、「複数本設置」「濡れタオルとの併用」など独自の工夫もよく見られました。

自作より市販品が向くケースとは?

ペットボトルでの自作は経済的で魅力的ですが、すべての状況において最適とは限りません。ここでは、自作よりも市販品を使う方が適しているケースを解説します。

繊細な植物や高価な鉢を育てている場合

高温多湿に弱い植物や、多肉植物など水分量がシビアな植物では、水の出方を正確にコントロールできる市販の自動給水器が適しています。

| 植物の種類 | 自作向き | 市販品向き |

|---|---|---|

| 観葉植物(一般種) | ○ | ○ |

| サボテン・多肉類 | △ | ◎ |

| 高価な洋ランなど | △ | ◎ |

自動給水器を自作する際、給水キャップを使用すると、水の供給が安定し、植物の健康維持に役立ちます。特に、調整機能付きのキャップは、水の出る速度をコントロールできるため、過剰な水やりを防ぎます。また、取り付けも簡単で、初心者の方にもおすすめです。

不在期間が長い・定期的に管理できないとき

1週間以上の旅行や出張などで長期間不在にする場合は、市販のタイマー付き自動灌水システムの方が安心です。ペットボトルでは水切れや出過ぎのリスクがあるため、管理の手間が減らせる市販品の方が向いています。

複数の鉢や広いスペースに給水が必要なとき

広範囲にわたる水やりや、複数の鉢植えに均等に水を与えたい場合、自作では対応しきれないケースがあります。分岐ホースや自動分配機能付きの製品を使うことで、効率的な水やりが可能になります。

結果として得られる安心感と利便性

市販品は初期費用がかかりますが、調整の手間が少なく、結果として植物が健康に育ちやすい傾向があります。特にガーデニングに継続して取り組む人ほど、長期的には市販品のメリットを実感しやすいと言えるでしょう。

水やり ペットボトル 自作の方法と活用法まとめ

-

100均グッズを使えば低コストで手軽に水やり器が作れる

-

ダイソーの給水キャップはペットボトルに差し込むだけで簡単

-

シャワー状の水やりもキャップに穴を開けるだけで再現可能

-

点滴型の給水方法では水を少しずつ与えられるため旅行中に便利

-

毛細管現象を利用すれば電源不要の自然な水やりが可能

-

自動給水器は重力と気圧のバランスで水を供給する仕組み

-

ペットボトルの容量や土壌の状態で持続時間が大きく変わる

-

長期不在時には2Lボトルや複数本設置することで対応可能

-

ペットボトル水差しは注ぎ口を工夫すれば日常使いに便利

-

自作方法はハサミやキリなど家庭にある道具で実践できる

-

市販品は水量の調整や信頼性で自作より優れる場面もある

-

実際の使用者は手軽さやコスパの良さを評価する声が多い

-

水の出方が安定しないなど自作には試行錯誤が必要なこともある

-

自作でも工夫次第で観葉植物や野菜の育成に十分対応できる

-

ペットボトル活用は初心者からベテランまで取り入れやすい方法