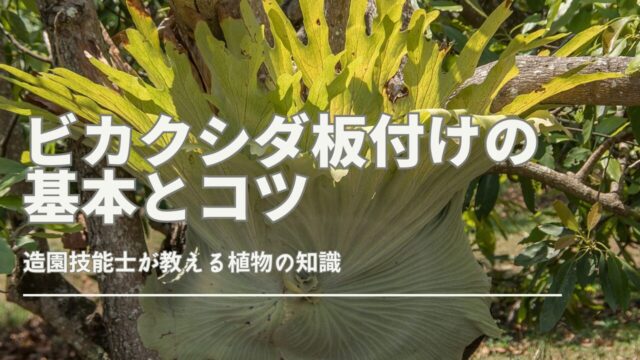

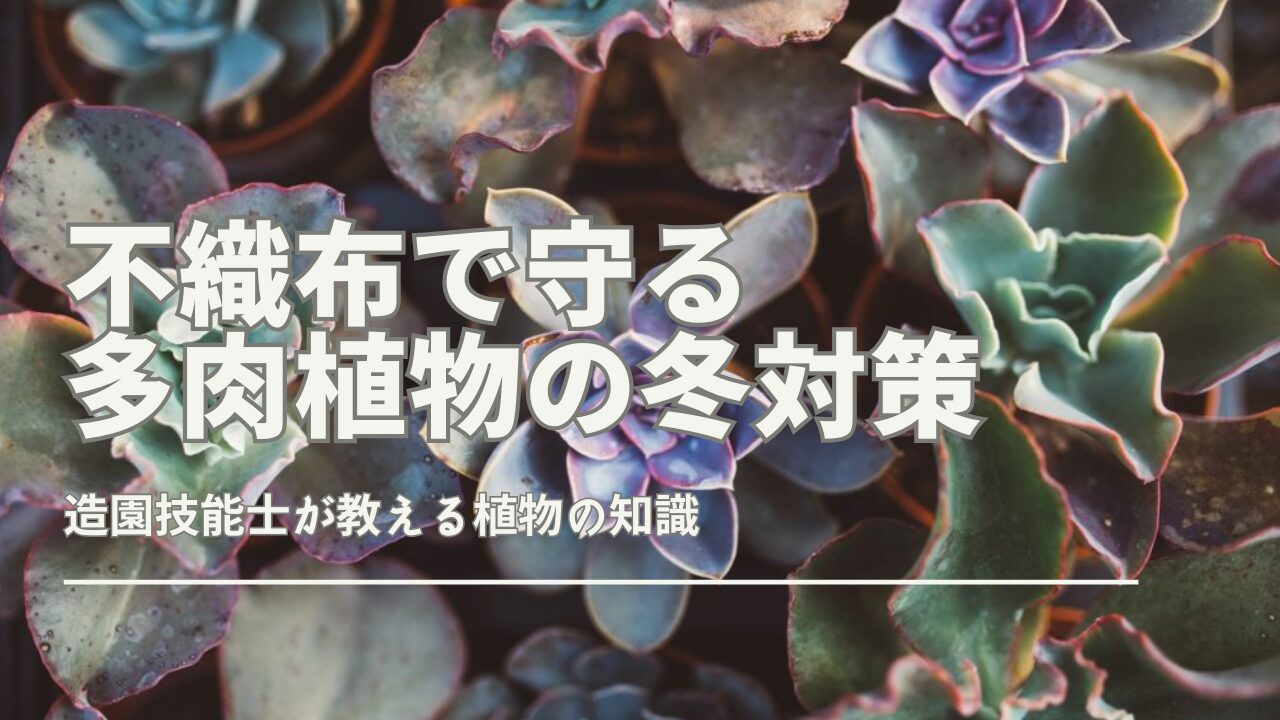

多肉植物の冬越しに不織布を使った保温と通気の工夫

本記事はプロモーションが含まれています

多肉植物を育てる上で、冬越しは特に重要な課題です。寒い季節、多肉植物を健やかに保つには適切な寒さ対策が欠かせません。中でも不織布は、保温性と通気性を兼ね備えた素材として、多くの愛好家に選ばれています。本記事では、「冬越しに不織布を使うメリットとは」何かをはじめ、「不織布の種類と選び方のポイント」や「不織布を正しく使う設置方法」といった基本情報から、多肉植物を守るための「不織布で多肉植物を守る温度管理」のコツまで徹底解説します。

さらに、「使用時の注意点とよくある失敗」を踏まえた上で、不織布の活用による寒さ対策がもたらす恩恵や、「寒さが多肉植物に与える魅力とストレス」についても触れ、冬場における植物の変化を楽しむためのヒントをお届けします。また、「冬越しの成功談と口コミレビュー」から実際の経験談を紹介し、多肉植物を元気に冬越しさせるための実践的なアプローチを提案します。

これから冬を迎える多肉植物に最適な方法を探している方は、ぜひ参考にしてください。

- 不織布を使った多肉植物の冬越し対策のメリットや基本的な効果を理解できる

- 不織布の種類や選び方、具体的な用途に応じた選定方法を学べる

- 不織布を適切に設置し、保温や通気性を確保する方法を知ることができる

- 冬越しの成功例や注意点から、失敗を避けるための実践的なポイントを理解できる

参考サイト:(AND PLANTS)

多肉植物の冬越しに不織布の効果と活用法

画像出店:AdobeST

画像出店:AdobeST

冬越しに不織布を使うメリットとは

多肉植物の冬越しに不織布を使うことで、寒さから植物を守りつつ、通気性や保温性を確保できます。このセクションでは、不織布の具体的なメリットについて説明します。

保温性が高く寒さに強い

不織布は、繊維を織らずに絡み合わせた特殊な素材で、優れた保温性を持っています。冬の冷え込みから植物を守る効果が高く、屋外やベランダでの使用に適しています。特に夜間の急激な冷え込みによる植物へのダメージを軽減するため、多くの愛好家に利用されています。

通気性が良く湿気を逃がす

ビニールなどの素材と比べて、不織布は通気性に優れている点が大きなメリットです。これにより、内部に湿気がこもることがなく、植物の蒸れを防ぎます。蒸れは病気や根腐れの原因となるため、冬越しの環境管理において重要なポイントです。

柔軟性があり使いやすい

不織布は非常に軽く、扱いやすい素材です。形状に合わせて簡単にカットしたり、重ねて使用することが可能です。そのため、多肉植物の鉢やトレイの形状に応じたカスタマイズがしやすいという利点があります。

繰り返し使用可能で経済的

不織布は耐久性があり、適切な保管をすれば繰り返し使用することができます。一度購入すれば、毎年の冬越しに利用できるため、コストパフォーマンスが高いと言えます。

軽量で植物に負担をかけない

不織布は非常に軽いため、植物や鉢に余分な負担をかけることがありません。そのため、小さな多肉植物にも安心して使用できます。

不織布の種類と選び方のポイント

不織布は種類や厚みがさまざまあり、用途に応じて適切なものを選ぶ必要があります。このセクションでは、種類ごとの特徴と選び方のコツを紹介します。

厚みの違いと選び方

不織布は薄手のものから厚手のものまで幅広く揃っています。薄手のものは軽量で通気性に優れますが、保温効果はやや低めです。一方、厚手のものは保温性が高く、特に厳寒期に適しています。地域の気候や植物の耐寒性を考慮し、適切な厚みを選びましょう。

防水性の有無を確認

一部の不織布には、防水加工が施されたものがあります。屋外での使用や、雨が多い地域での冬越しには防水性のあるタイプがおすすめです。ただし、防水性が高すぎると通気性が低下する可能性があるため、使い方に注意が必要です。

色の選択と用途

不織布には白や黒、グレーなどの色があります。白は光をよく通し、成長中の植物に適しています。一方で、黒やグレーは遮光性が高く、休眠中の植物を保護する用途に向いています。目的に応じて選ぶと良いでしょう。

サイズとカットのしやすさ

市販されている不織布はロール状やシート状で販売されています。大きめのロールを購入すれば、必要に応じて好きなサイズにカットできるため、さまざまな植物に対応可能です。

口コミを活用して選ぶ

購入前に口コミやレビューを確認すると、実際に使った人の感想を知ることができます。同じ用途で使用した人の意見を参考にすることで、失敗を防げます。

不織布を正しく使う設置方法

不織布を正しく使うためには、設置方法を工夫し、多肉植物にとって最適な環境を整えることが重要です。このセクションでは、不織布の設置手順と注意点を解説します。

不織布の固定方法を工夫する

不織布を設置する際は、風で飛ばされないようしっかり固定することが大切です。鉢の縁や支柱にクリップや紐を使って固定すると安定します。特に屋外で使用する場合、強風対策が欠かせません。

適切な高さと距離を保つ

不織布を植物に直接かぶせるのではなく、少し余裕を持たせるように設置しましょう。支柱やフレームを使用すると、不織布が植物に密着せず、通気性と保温性を両立できます。直接触れると葉が傷む可能性があるため注意が必要です。

多肉植物のサイズに合わせる

不織布は多肉植物の大きさや配置に合わせてカットして使用します。鉢ごと覆う方法や、複数の鉢をまとめて囲む方法があります。植物が均等に覆われるよう調整してください。

隙間を作らない

設置時には隙間ができないように注意しましょう。隙間があると冷たい空気が入り込んでしまい、保温効果が損なわれます。特に寒冷地では、全体をしっかり包み込むことが重要です。

定期的に状態を確認する

不織布を設置した後も、植物の状態をこまめにチェックしましょう。湿気がこもっていないか、風でずれていないか確認することで、多肉植物が健康に冬を越せます。

不織布で多肉植物を守る温度管理

画像出店:観葉植物のある暮らし

画像出店:観葉植物のある暮らし不織布を活用する際には、適切な温度管理が必要です。このセクションでは、多肉植物に適した温度管理のポイントを説明します。

多肉植物の適温を知る

多肉植物の冬越しに必要な温度は一般的に5℃以上とされています。種類によっては0℃近くでも耐えられるものもありますが、寒さに弱い品種はさらに高い温度が必要です。不織布を使う際は、植物の適温を事前に調べておきましょう。

昼夜の温度差に対応する

不織布は日中の暖かさを保ちながら、夜間の急激な冷え込みを和らげるのに役立ちます。ただし、極端な温度差が生じる場合は追加対策が必要です。例えば、夜間に鉢の下に断熱シートを敷くとさらに効果的です。

不織布を重ねて使用する

特に寒冷地では、不織布を1枚ではなく2〜3枚重ねて使用すると保温性が向上します。ただし、重ねすぎると通気性が悪くなるため、植物の状態を観察しながら調整してください。

日中は光を取り込む工夫をする

不織布は光を通す性質がありますが、重ねる枚数や設置の仕方によっては遮光効果が強まります。日中は十分に光を取り込むよう、不織布を部分的に開けたり、薄手の不織布を選んだりすることがポイントです。

温度計を設置して管理する

多肉植物の近くに温度計を置いて、日中と夜間の温度を把握しましょう。必要に応じて、不織布の枚数を増やす、ビニールを併用するなど柔軟に対処できます。適温を維持することで、多肉植物が健やかに冬を越せます。

使用時の注意点とよくある失敗

不織布は通気性がありますが、設置方法によっては湿気がこもる場合があります。湿気が多い状態が続くとカビや病気の原因になるため、定期的に植物や布の状態を確認しましょう。

注意点2:適切な厚さの不織布を選ぶ

厚手の不織布は保温性が高い一方で通気性が低下する可能性があります。地域の気候や多肉植物の種類に合わせて、適切な厚さの不織布を選びましょう。場合によっては薄手を重ねて使うのも効果的です。

注意点3:不織布のずれを防ぐ

風の強い日には不織布がずれることがあります。不織布がしっかり固定されていないと冷気が入り込み、保温効果が低下します。クリップや重りを使って、不織布をしっかり固定することが大切です。

注意点4:日光を遮りすぎない

不織布を重ねて使用する場合、日光が十分に届かなくなることがあります。日中は植物に光が当たるように工夫し、暗すぎない環境を維持してください。

よくある失敗:設置後の確認不足

不織布を設置しただけで安心し、植物の状態を放置してしまう失敗がよく見られます。寒さや湿気、風の影響を受けやすい時期は、こまめに状態をチェックしましょう。

多肉植物の冬越しに不織布で寒さ対策を万全に

画像出店:hatena blog

画像出店:hatena blog

冬越しに使えるダンボールの工夫

ダンボールは、手軽で便利な保温資材として多肉植物の冬越しに活用できます。このセクションでは、ダンボールを使う際の工夫を紹介します。

ダンボールを活用する基本

ダンボールは軽量で手に入りやすく、断熱効果があります。小型の鉢を複数まとめて収納することで、効率的に保温できます。また、不織布と併用することでさらに効果を高めることができます。

ダンボール内の空間を調整する

ダンボールの中に鉢を配置するときは、植物同士が密着しすぎないようにしましょう。空間に余裕を持たせることで、通気性を確保しつつ適切な保温が可能です。

断熱材を併用する

ダンボールの底に断熱シートや古新聞を敷くと、さらに保温効果が向上します。特に寒冷地では、外気との温度差を減らすために厚みのある断熱材を活用するのがおすすめです。

日中は開閉して空気を循環させる

寒い夜間にダンボールを閉じて保温するのは効果的ですが、日中は適度に開けて新鮮な空気を取り込みましょう。これにより湿気がこもらず、植物にとって健全な環境が維持できます。

見た目をアレンジしてインテリアに活用

ダンボールは一見すると簡素ですが、リメイクシートやカバーを使えばインテリアとしても馴染む見た目に変えることができます。室内で使用する場合、見た目の工夫をすると置き場所を選ばず便利です。

屋外やベランダでの発泡スチロール活用術

冬場に屋外やベランダで多肉植物を管理する際、発泡スチロールを活用すると効果的です。軽量で断熱性に優れた発泡スチロールを使えば、寒さから植物を守りやすくなります。

発泡スチロールの断熱効果を活かす

発泡スチロールは内部の空気を閉じ込める構造をしており、断熱効果が非常に高いのが特徴です。鉢を発泡スチロールの箱に入れることで、冷気の影響を受けにくくなります。

蓋つきの発泡スチロール箱を選ぶ

蓋つきの発泡スチロール箱を使うことで、寒冷地でも植物をしっかり保温できます。ただし、湿気がこもらないように、日中は蓋を少し開けて換気することが大切です。

発泡スチロールと不織布の併用

発泡スチロール箱に多肉植物を入れた後、不織布を植物の上から被せることで、さらなる保温効果が期待できます。この組み合わせは簡単でありながら効果が高い方法です。

風で飛ばされない工夫

発泡スチロールは軽量のため、強風で飛ばされる可能性があります。重りを入れるか、ベランダの柵に固定するなどして安定させてください。

冬場の見た目を工夫する

白い発泡スチロールは保温効果が高い一方で、見た目がシンプルになりがちです。ペイントやシートを貼ることで、見た目をおしゃれにアレンジし、景観を損なわないよう工夫するのも一案です。

冬に強い多肉植物の種類を知る

冬越しを簡単にするために、寒さに強い多肉植物を選ぶことも重要です。このセクションでは、冬に強い代表的な多肉植物を紹介します。

寒さに強い多肉植物の特徴

寒さに強い多肉植物は、一般的に原産地が寒冷地や高地であることが多いです。また、葉が厚く、耐寒性の高い種が多いのも特徴です。

代表的な冬に強い多肉植物

- セダム(Sedum) セダムは種類が豊富で、寒冷地でも育てやすいことで知られています。特に「オータムジョイ」や「ドラゴンズブラッド」は耐寒性が高く、初心者にもおすすめです。

リンク - エケベリア(Echeveria) エケベリアの中には、耐寒性のある品種も多くあります。例えば「プリドニス」や「グリーンロータス」は比較的寒さに強い品種です。

リンク - センペルビブム(Sempervivum) 「センペルビブム」は寒冷地で自生する種類もあり、冬の寒さに非常に強い植物です。「コモンハウスリーク」などの品種がよく知られています。

リンク

寒さに強い多肉植物の育て方

冬に強い多肉植物でも、寒風に直接当たる環境ではダメージを受ける可能性があります。発泡スチロールや不織布を活用して保温対策を行い、適度に日光に当てるようにしましょう。

寒さに弱い種類と一緒にしない工夫

寒さに強い多肉植物と弱い種類を同じ環境で管理すると、温度管理が難しくなることがあります。耐寒性の有無に応じて配置を分けることで、植物に最適な環境を提供しましょう。

冬越し後のケアも大切

寒さに強い多肉植物でも、冬を越えた後はしっかりとケアする必要があります。春になったら、徐々に水やりを再開し、成長をサポートしてください。

冬枯れを防ぐための基本知識

多肉植物は冬の寒さで「冬枯れ」を起こすことがありますが、適切な知識と対策を講じることで被害を防ぐことができます。このセクションでは、冬枯れを防ぐための基本知識を解説します。

冬枯れとは

冬枯れとは、多肉植物が寒さや乾燥、あるいは湿度の過剰でダメージを受ける状態を指します。葉がしおれたり、黒ずんだりするのが一般的な症状です。

冬枯れを防ぐポイント

- 温度管理を徹底する

多肉植物は、品種によって異なるものの、5~10℃程度を下回るとダメージを受けることが多いです。寒さに弱い品種には加温設備を活用することが必要です。 - 水やりの頻度を調整する

冬場は成長が鈍化するため、水やりは控えめにします。土が乾燥してから1~2週間に一度程度を目安にすると良いでしょう。 - 適切な場所に移動する

屋外の場合、日当たりがよく、風が直接当たらない場所に移動させることで、寒風のダメージを防げます。

冬枯れに強い環境を作る工夫

- 断熱材の活用

発泡スチロールや不織布を用いて断熱効果を高めると、根の凍結を防ぎやすくなります。 - 日中の太陽光を確保する

多肉植物は冬でも光を必要とします。日が当たる場所を選び、日照時間を確保してください。

冬枯れを防ぐ注意点

冬枯れを完全に防ぐためには、過保護になりすぎず、植物本来の耐寒性を活かすことも重要です。また、ダメージを受けた部分を早めに取り除くことで、健康な部分を守れます。

ビニールハウスの併用で効果を高める

画像出店:AdobeST

画像出店:AdobeSTビニールハウスは、寒さや湿気から多肉植物を守るための優れた方法です。他の保温対策と組み合わせることで、さらに効果を高めることができます。

ビニールハウスの役割

ビニールハウスは、温度を一定に保つだけでなく、雨風や霜から植物を守る役割を果たします。また、日中の太陽光を効率よく取り込むことで、内部の温度を上昇させます。

小型ビニールハウスの利点

- 設置が簡単

ベランダや庭先に設置できるコンパクトなものが多く、手軽に利用できます。 - 価格が手ごろ

小型ビニールハウスはホームセンターや通販で手に入りやすく、コストパフォーマンスに優れています。

ビニールハウスを効果的に使う方法

- 不織布と併用する

内部に不織布を追加で使うことで、さらに断熱効果を向上させられます。 - 適切な換気を行う

ビニールハウス内部に湿気がこもると、カビの発生や過湿の原因になります。日中は換気口を開けるか、定期的に空気を入れ替えてください。

注意点

ビニールハウス内は日光によって急激に温度が上がることがあります。特に晴れた日の昼間は高温になりすぎないよう注意が必要です。温度計を設置して適切な環境を保ちましょう。

他の対策と組み合わせるメリット

発泡スチロールやダンボール箱、不織布などを併用すると、より効果的に多肉植物を保護できます。こうした方法はコストも抑えられるため、初心者にもおすすめです。

寒さが多肉植物に与える魅力とストレス

多肉植物は寒さに対して特有の反応を示します。その中には魅力的な変化もあれば、ストレスとなる要因も存在します。このセクションでは、寒さが多肉植物に与える影響について解説します。

寒さが多肉植物にもたらす魅力

- 紅葉の発現

寒さによるストレスが原因で、多くの多肉植物が葉を赤やピンク、紫に染めます。この紅葉は、特に冬の寒い季節ならではの美しい変化です。 - 葉の締まりが良くなる

寒冷下では、葉が引き締まりコンパクトな形状になることがあります。これにより、より鮮明で整った形状を楽しめます。

寒さによるストレスの影響

- 葉や根の凍傷

一部の多肉植物は寒さに弱く、特に氷点下の環境では葉が凍傷を起こして黒く変色することがあります。 - 成長の停滞

冬の寒さは多肉植物の成長を鈍化させるため、株が疲弊する場合があります。休眠期を迎える品種では特に注意が必要です。

寒さを楽しむ工夫

寒さが植物の魅力を引き出すとともに、適切に保護することが重要です。温度管理や断熱材の利用などを組み合わせることで、美しい紅葉を楽しみながら植物を健康に保てます。

注意点

寒さの限界を超えないよう、品種に応じた最低温度を守ることが重要です。また、急激な温度変化は植物に大きなストレスを与えるため避けましょう。

冬越しの成功談と口コミレビュー

画像出店:観葉植物のある暮らし

画像出店:観葉植物のある暮らし多肉植物の冬越しにはさまざまな方法があり、成功例も数多く報告されています。このセクションでは、成功例や口コミレビューを基にした実践的なポイントを紹介します。

実際の成功例

- 不織布とビニールハウスの併用

ある愛好家は、不織布で多肉植物を覆ったうえで小型のビニールハウスに入れることで、寒波の影響を最小限に抑えたと語っています。この方法により、紅葉も楽しみつつ元気な状態で冬を越えられたそうです。 - 室内移動での工夫

別の例では、発泡スチロールに入れた鉢を窓際に置き、日中は日光を取り入れながら夜間はカーテンを閉めることで断熱効果を高めたという話があります。

口コミでの多い意見

- 「不織布は手軽で使いやすい」

特に初心者にとって、不織布は使いやすく、コストも低いので好評です。口コミでは「初めての冬越しでも安心できた」との声が多く見られます。 - 「断熱効果のある箱が便利」

発泡スチロールやダンボールを使う方法が、屋外でも一定の効果を発揮したという意見も多くあります。

注意点と学び

一方で、「通気性を確保しないとカビが発生する」「温度計を置いてこまめに確認するべき」という反省点も挙がっています。これらの口コミから、注意すべきポイントを学びましょう。

冬越しの成功を目指すために

これらの成功談や口コミレビューを参考に、自分の環境や多肉植物に最適な方法を見つけてみましょう。小さな工夫を重ねることで、冬越しの成功率をさらに高められます。

多肉植物の冬越しに不織布を使うポイントと注意点

保温と通気に関するポイント

- 不織布は保温性が高く寒さから植物を守る

- 通気性が良く蒸れを防ぐ

- 厚手と薄手の不織布を重ねると保温性が向上する

- 発泡スチロールやダンボールと併用すると効果的

- 日中は光を確保しながら夜間の冷え込みを防ぐ

設置と使用方法に関するポイント

- 設置時は風で飛ばないよう固定が必要

- 支柱を使って植物に直接触れないよう工夫する

- 温度計を設置して適切な温度を維持する

- 植物の状態を定期的に確認して調整する

- カビや湿気のこもりに注意して換気を行う

素材選びに関するポイント

- 柔軟性がありさまざまな形状に対応可能

- 繰り返し使用でき経済的

- 軽量で植物や鉢に負担をかけない

- 厚みや防水性に応じて種類を選ぶ必要がある

- 白や黒などの色は用途に合わせて選択する