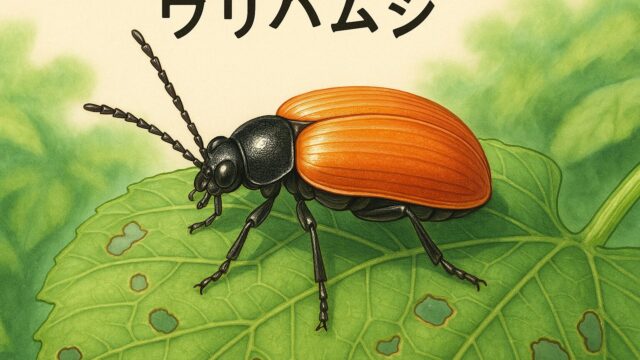

ウリハムシ駆除はペットボトルで?簡単トラップと効果検証

ウリハムシは家庭菜園において深刻な被害をもたらす害虫として知られています。その駆除や防除にはさまざまな方法があり、中でもウリハムシ 駆除 ペットボトルの基本と仕組みを理解することは、多くの家庭菜園ユーザーにとって重要です。

具体的には、ウリハムシ トラップ 誘引剤を利用する方法や、酢を使った駆除方法の実践ポイント、ペットボトルでウリハムシを駆除するにはどんな工夫が必要かといった工夫が注目されています。さらに、重曹によるウリハムシ対策の可能性と注意点や、ウリハムシに効くスプレーは?といった疑問を解消する情報も求められています。

また、ウリハムシ 駆除 ペットボトルと併用できる対策には、ウリハムシとコーヒーを利用した防除の考え方や、木酢液で駆除できる?効果と留意点なども含まれます。加えて、クロウリハムシを駆除・防除する具体策や、ウリハムシをアルミホイルで防げますか?という疑問への対応も重要です。最後には、まとめ|ウリハムシ 駆除 ペットボトルを活用した対策の整理を通じて、全体像を整理していきます。

- ペットボトルを使ったウリハムシ駆除の基本がわかる

- 併用できる自然由来の対策方法を知る

- 駆除に使えるアイテムの特徴を理解できる

- 防除効果を高める実践的な工夫が学べる

ウリハムシの駆除 ペットボトルの基本と仕組み

- ウリハムシ トラップ 誘引剤を利用する方法

- 酢を使った駆除方法の実践ポイント

- ペットボトルでウリハムシを駆除するにはどんな工夫が必要か

- 重曹によるウリハムシ対策の可能性と注意点

- ウリハムシに効くスプレーは?

ウリハムシのトラップ!誘引剤を利用する方法

家庭菜園や小規模農園でウリ科の作物を育てている方にとって、ウリハムシは深刻な害虫のひとつです。葉を食害するだけでなく、ウイルス病を媒介することもあり、初期の段階からしっかりと対策を講じることが重要です。その中で、農薬に頼らずに被害を抑える方法として注目されているのが「誘引剤を利用したトラップ」です。誘引剤は害虫が好む匂いや成分を放出し、効率的に対象となる昆虫をおびき寄せる仕組みを持っています。ペットボトルや専用容器を使えば簡単に設置できるため、環境への影響が少ない点も利点のひとつです。

誘引剤の基本的な仕組み

昆虫は人間の視覚や嗅覚とは異なる高度な感覚器官を持っています。特に嗅覚は非常に発達しており、フェロモンや植物由来の揮発性有機化合物(VOC)を感知して行動を決定します。誘引剤はこの特性を応用し、ウリハムシが好む匂いや化学物質を人工的に模倣・抽出したものです。たとえば、ウリ科植物の葉や花から放出される芳香成分を参考にして作られた合成物質や、天然由来の精油が利用されるケースがあります。これらは行動制御剤の一種として農業害虫防除の分野で研究が進められています。

日本国内でも農研機構(国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構)をはじめとした公的研究機関が誘引剤の有効性を調査しています。その報告によると、特定の植物由来成分を用いた誘引剤は、圃場でのウリハムシ捕獲数を対照区の2倍以上に増加させるケースもあり(出典:農研機構「害虫防除に関する研究成果」)、一定の効果が科学的に裏付けられています。

誘引剤の種類と特徴

市販されている誘引剤は、その成分や持続性によっていくつかの種類に分類されます。代表的なものには以下のようなタイプがあります。

- 合成フェロモン系:特定の昆虫が発する性フェロモンを模倣したもので、同種の害虫を効率的に誘引します。選択性が高く、他の昆虫への影響が少ないのが特徴です。

- 植物揮発成分系:ウリ科植物が放出する芳香成分を人工的に再現したもの。ウリハムシをはじめ、葉を食害する昆虫を強く引き寄せる作用があります。

- 食品由来成分系:糖蜜や酢、果実由来の発酵臭を利用したタイプで、比較的安価に利用でき、DIYでも再現可能です。ただし、効果の持続性は短めです。

それぞれの誘引剤は持続時間や環境条件によって性能が異なります。例えば合成フェロモン系は数週間から数か月間安定して効果を発揮する一方、食品系の誘引剤は気温や風雨によって数日で効果が減衰します。このため、設置場所や栽培環境に応じて選択することが重要です。

ペットボトルを使った簡易トラップの作り方

市販の誘引剤は専用のトラップと組み合わせて使用されることが多いですが、家庭菜園ではペットボトルを利用した簡易トラップが広く用いられています。基本的な作り方は以下の通りです。

- 2Lのペットボトルを用意し、胴体部分に数か所の穴をあける。

- 内部に誘引剤を含ませた綿やパッドを吊るす、もしくは液体を直接入れる。

- 捕獲効果を高めるため、内部に少量の水や石鹸水を入れておく。

- 圃場の周囲や株の近くに設置し、定期的に内容物を交換する。

この方法は低コストで実践できるため、特に小規模農家や家庭菜園に適しています。ただし、設置数が少なすぎると十分な捕獲効果が得られない場合があるため、数メートルごとに複数配置することが推奨されます。

ペットボトルでの自作トラップはコストを抑えられるメリットがありますが、「より確実に駆除したい」「広範囲を守りたい」という方には市販のトラップもおすすめです。例えば、「住友化学園芸 ベニカXファインスプレー」は野菜や果樹に幅広く使える殺虫・殺菌剤で、ウリハムシにも効果的とされています。また、「フマキラー 虫よけネット野菜用」は苗や若葉を物理的に保護するのに便利です。これらを併用することで、ペットボトルトラップだけでは防ぎきれない被害を抑えることができます。

使用上の注意点と公式情報の重要性

誘引剤の利用にあたっては、必ずメーカーの推奨する使用方法を確認することが不可欠です。成分ごとに適正な使用環境が定められており、誤った使い方をすると効果が半減するだけでなく、逆に害虫を過剰に引き寄せてしまう可能性もあります。また、製品によっては農薬取締法に基づいた登録が必要な場合があるため、購入時には必ずラベルや公式サイトを確認してください。

特にフェロモン剤は、種類ごとに有効成分や濃度が異なり、対象害虫に対してのみ効果を発揮するよう設計されています。このため「似たような害虫だから効くだろう」と自己判断するのではなく、必ず公式の情報に従うことが安全で確実な運用につながります。農林水産省や地方自治体の農業普及センターも、適切な使用方法や最新の研究成果を公開しているため、信頼できる情報源として参考にすると良いでしょう(出典:農林水産省公式サイト)。

誘引剤を利用したトラップは、ウリハムシ対策の中でも環境負荷が少なく効果的な手法ですが、使用方法を誤ると効果が限定的になってしまいます。公式の使用説明や公的機関の情報を活用し、複数の防除手段と組み合わせることが、実践的かつ持続的なウリハムシ防除につながります。

酢を使った駆除方法の実践ポイント

酢を使った駆除方法は、自然素材を利用した方法として知られています。酢の酸性成分が昆虫の体表に影響を与えるとされており、家庭で手軽に用いることが可能です。ただし、作物に直接噴霧すると生育に影響する可能性があるため、注意が必要です。

農業試験場の資料によると、酢の使用は希釈倍率や散布頻度を守ることが大切とされています(参照:農林水産省公式サイト)。

ペットボトルでウリハムシを駆除するにはどんな工夫が必要か

ペットボトルを使った駆除は低コストで実践しやすい方法です。ペットボトルの側面に切り込みを入れ、内部に誘引剤や甘味液を入れると、ウリハムシが入り込み捕獲できます。設置場所は植物の近くや葉の下など、ウリハムシの行動範囲に合わせることが効果を高めるポイントです。

内部に石鹸水を入れておくと、昆虫が溺れやすくなる仕組みがあります。石鹸は水の表面張力を弱め、捕獲率を上げる効果が期待できます。

重曹によるウリハムシ対策の可能性と注意点

画像出店:chatGPT

画像出店:chatGPT重曹は家庭でよく利用される清掃用品ですが、農業分野でも害虫対策として試みられています。重曹を薄めた溶液を散布することで害虫の体表や行動に影響を与えるとされます。しかし、農作物への長期的な影響や効果の安定性については科学的な裏付けが不足しています。

一部の園芸情報サイトでは「重曹は葉の変色を招く場合がある」と指摘されています。そのため、まずは小規模に試し、効果や影響を確認してから利用を検討するのが安全です。

ウリハムシに効くスプレーは?

ウリハムシ対策として市販されているスプレーには、天然由来成分を使用したものや、農薬登録された製品があります。即効性を求める場合は農薬スプレーが有効とされていますが、使用にあたっては農薬取締法の規制を守ることが必要です。

天然成分スプレーには、ニームオイル(インドセンダン由来の植物油)やハーブ抽出液を使用したものがあり、比較的安心して使えるとされています。

ウリハムシ駆除 ペットボトルと併用できる対策

- ウリハムシとコーヒーを利用した防除の考え方

- 木酢液で駆除できる?効果と留意点

- クロウリハムシを駆除・防除する具体策

- ウリハムシをアルミホイルで防げますか?

- まとめ|ウリハムシ 駆除 ペットボトルを活用した対策の整理

ウリハムシとコーヒーを利用した防除の考え方

近年、家庭菜園や都市部の小規模農園では、農薬に依存しない持続可能な害虫防除への関心が高まっています。その中で注目されている方法のひとつが「コーヒーかす」を活用した害虫対策です。コーヒーは世界中で広く飲まれている飲料であり、その副産物であるコーヒーかすは大量に発生します。廃棄物の削減という観点からも農業利用が検討されており、特に忌避効果を持つ可能性がある成分として「カフェイン」が研究対象となっています。

カフェインは中枢神経系に作用するアルカロイドの一種で、植物にとっては「二次代謝産物」と呼ばれる物質のひとつです。植物は自身を捕食する昆虫や病原菌から身を守るためにこうした成分を生成すると考えられています。実際に、国際的な研究の中には、コーヒーに含まれるカフェインが特定の昆虫に対して忌避作用や成長阻害効果を示す可能性を報告しているものがあります(出典:National Center for Biotechnology Information, 2020)。

コーヒーかすに含まれる有効成分とその働き

コーヒーかすにはカフェイン以外にも、クロロゲン酸類や多様なポリフェノール、窒素化合物が含まれています。これらは抗菌作用や抗酸化作用を持つことが知られており、土壌微生物の活性に影響を与えることも報告されています。ウリハムシのような害虫に対しては、特にカフェインの苦味成分や生理作用が影響を及ぼすと考えられています。昆虫は人間と異なる神経系を持ちますが、カフェインによって摂食行動が阻害されたり、長期的には繁殖力に影響が出る可能性があるとする研究も存在します。

ただし、コーヒーかす1gあたりに残存するカフェイン量は、抽出方法や焙煎度によって大きく異なります。一般的にペーパードリップ抽出後のコーヒーかすには、乾燥重量ベースで約0.5〜1.2%のカフェインが残ると報告されています(出典:日本食品分析センター「食品中のカフェイン含有量調査」)。この含有量は昆虫の忌避効果を示すには一定の濃度が必要であり、散布量や設置方法によって効果が変わってきます。

コーヒーかすの利用方法と実際の効果

園芸分野では、コーヒーかすを土壌改良資材・マルチング材・忌避剤として利用する事例が見られます。ウリハムシ防除においては以下のような方法が試みられています。

- 苗の周囲に乾燥させたコーヒーかすを撒き、直接的に接触させないようにする。

- 水で抽出した「コーヒー液」を希釈し、葉面散布することで忌避効果を狙う。

- 堆肥と混合し、長期的な土壌改良と併せて利用する。

ただし、コーヒーかすをそのまま土壌に大量投入すると、窒素過多や発酵によるガス発生、pH変動の要因となる可能性があるため、利用量や方法には十分な注意が必要です。農業試験場の調査によると、乾燥コーヒーかすを土壌表面に撒いた場合、一時的に土壌中の窒素循環に偏りが生じ、植物の初期生育に影響する可能性があるとされています(出典:北海道立総合研究機構 農業研究本部)。

持続性と限界

コーヒーかすの忌避効果は残存するカフェインや揮発性成分に依存するため、時間の経過とともに効果が低下します。屋外環境では雨や灌水によって成分が流出し、数日から数週間で効果が薄れてしまうケースが多いと報告されています。そのため、単独で長期的な防除効果を期待することは難しく、補助的な位置づけとして利用するのが現実的です。

また、忌避効果は「個体差」や「環境条件」によって左右される点も留意が必要です。例えば、害虫の発生密度が高い場合や、周囲に餌資源が豊富に存在する場合には、コーヒーかすの効果は限定的となります。実際の防除効果を高めるためには、防虫ネットや物理的捕獲法といった他の対策と組み合わせて使う「統合的害虫管理(IPM)」の一環として位置づけることが望まれます。

コーヒーかすは、環境負荷を軽減しつつ資源を再利用できる点で価値のある防除手段ですが、ウリハムシ駆除の「主役」ではなく「補助役」としての位置づけが適切です。他の方法と組み合わせることで相乗効果を発揮します。

木酢液で駆除できる?効果と留意点

木酢液は炭を焼く際に出る煙を冷却して得られる液体で、土壌改良や防虫に利用されることがあります。農業団体の資料によると、木酢液には一定の害虫忌避効果があるとされていますが、濃度が高すぎると作物に悪影響を与える恐れがあります(参照:林野庁公式サイト)。

クロウリハムシを駆除・防除する具体策

クロウリハムシ(学名:Aulacophora femoralis)は、ウリ科植物に深刻な被害を与える害虫として知られています。体長は約7〜8mm程度で、光沢のある黒色の外見を持ち、成虫は主に葉を食害します。食害痕は葉脈を残して透けるような形になることが多く、被害が進むと光合成能力が大幅に低下し、苗の生育が著しく阻害されます。幼虫は土中で根を食害する場合もあり、根傷が原因で植物が枯死するリスクもあるため、成虫と幼虫の双方に注意を払う必要があります。日本の農業環境においては、クロウリハムシはキュウリやカボチャ、スイカ、メロンなどに広く被害を与えるため、地域によっては発生予察情報や注意喚起が行われるほどの重要害虫です。

防除方法は化学的防除と物理的・耕種的防除に大別されますが、家庭菜園や小規模農家では化学農薬の使用を極力避け、環境や食の安全性を考慮した持続可能な対策が求められています。ここでは、具体的な駆除・防除方法を体系的に整理し、それぞれの有効性や留意点について詳しく解説します。

防虫ネットの設置

防虫ネットはクロウリハムシの物理的な侵入を防ぐ最も確実な方法の一つです。特に発芽直後から苗が十分に成長するまでの時期は食害を受けやすいため、初期段階から防虫ネットを利用することが推奨されます。農林水産省が公開している資材利用指針によれば、目合い0.6〜1.0mm程度の防虫ネットであればクロウリハムシの侵入を効果的に抑制できるとされています(出典:農林水産省「病害虫防除資材活用ガイド」)。

ネットを設置する際には以下の点に注意する必要があります。

- 株全体を覆うようにトンネル状に設置する。

- 裾部分は必ず土に埋めるか押さえ、隙間からの侵入を防ぐ。

- ネット内の温度上昇を防ぐため、換気を適切に行う。

ただし、ネットは長期間設置することで病気の発生や高温障害を招く可能性もあるため、定期的な観察と管理が欠かせません。

ペットボトルトラップの活用

クロウリハムシは特定の匂いや色に誘引されやすい習性があります。これを利用した簡易トラップがペットボトルトラップです。例えば、黄色に塗装したペットボトルに誘引剤や酢を加え、畑の周囲に設置することで成虫を捕獲することができます。農研機構の報告では、黄色やオレンジといった色がウリハムシ類に対して高い誘引性を持つことが確認されており、トラップ利用は農薬を用いない防除法として注目されています(出典:農研機構 害虫研究成果)。

トラップの効果を高めるための工夫としては以下が挙げられます。

- 作物の株元ではなく畑の外周に設置して、作物への侵入を防ぐ「バリア」の役割を持たせる。

- 誘引剤は発酵した果汁や酢、糖分を含む液体を利用する。

- 定期的に中身を交換し、効果を維持する。

ただし、誘引効果が強すぎると逆に害虫を呼び寄せるリスクがあるため、設置場所や数を調整することが重要です。

土壌管理と耕種的対策

クロウリハムシは土壌中で蛹化・羽化を行うため、畑の環境管理も発生抑制に大きく影響します。耕種的対策としては以下のような取り組みが効果的です。

- 輪作の実施:毎年同じ場所でウリ科を栽培すると発生リスクが高まるため、他の科の作物と輪作する。

- 雑草管理:雑草も一部のウリハムシの隠れ場所や餌資源となるため、こまめに除草する。

- 耕起:土壌を深く耕すことで蛹や幼虫を物理的に破壊し、天敵に捕食されやすくする。

- 堆肥・有機物管理:過剰な有機物は害虫発生源となる可能性があるため適正管理を行う。

特に輪作は環境に優しく効果的な方法であり、病害虫の総合的な管理にも役立ちます。

クロウリハムシの被害を最小化するには、単一の手段に頼らず、防虫ネット・トラップ・耕種的管理といった複数の方法を組み合わせる「総合的害虫管理(IPM)」が有効です。

このように、クロウリハムシ対策は多面的に行うことが現実的かつ持続的なアプローチです。特に家庭菜園レベルでは、薬剤に頼らない工夫を積み重ねることが健康にも環境にも優しい農業につながります。

ウリハムシをアルミホイルで防げますか?

家庭菜園や農作物を栽培している方にとって、ウリハムシの被害は深刻な問題です。特にキュウリやカボチャ、メロンなどのウリ科植物は被害を受けやすく、葉を食害されると光合成能力が低下し、成長や収穫量に大きな影響を及ぼします。こうした中で、農薬を使わずに防除する方法として注目されているのが、アルミホイルを利用した物理的な防御策です。この方法は比較的簡単に実践でき、資材コストも低いことから、環境負荷を抑えながら取り組める点で関心を集めています。

アルミホイルを利用する方法は、ウリハムシが植物に近づく際に頼りにする視覚的な手がかりを乱すという仕組みに基づいています。具体的には、太陽光を強く反射するアルミホイルを地面や苗の周囲に敷くことで、周囲がギラギラと輝き、ウリハムシが植物を正しく認識しにくくなると考えられています。この反射光による混乱が飛来や定着の抑制につながる可能性があるとされています。

実際に農業研究機関や園芸関係の情報によれば、反射資材を利用した害虫防除は、アブラムシやコナジラミといった飛翔性の害虫に対しても有効であると報告されています(参照:農林水産省 農業技術関連資料)。この理論を応用すれば、ウリハムシにも一定の効果を期待できると考えられています。

アルミホイルを活用する方法は、薬剤に頼らずに物理的な光の反射を利用するシンプルな手法であり、環境に配慮した取り組みとして位置づけられています。

アルミホイル防除法の具体的な実践方法

アルミホイルを用いる際には、ただ敷くだけでなく、配置方法や維持管理の工夫が求められます。例えば以下のような手順が推奨されています。

- ウリ科植物を定植する前に、苗の株元を中心として直径30〜50cm程度の円形にアルミホイルを敷く。

- 地面全体を覆うのではなく、反射効果が最大限発揮される角度や位置を意識する。

- 風で飛ばされないように土や小石で四隅をしっかり固定する。

- 雨や灌水によりホイルが破損・汚れた場合は速やかに交換する。

アルミホイルを利用した害虫対策は手軽ですが、耐久性や作業性を考えると、園芸専用の「シルバーマルチフィルム」を使うのも効果的です。光の反射効果でアブラムシやウリハムシを寄せつけにくくし、同時に土壌の乾燥防止や雑草抑制にも役立ちます

アルミホイルは非常に軽量で破れやすいため、風や雨に弱く、長期間の耐久性は期待できません。また、真夏の強い日差し下では地温が上昇しすぎる懸念があるため、苗の根を傷めないよう配慮が求められます。

完全防除が難しい理由

アルミホイルの反射光は一定の忌避効果を持つとされていますが、万能な方法ではありません。以下のような要因により、完全に防ぐことは難しいと考えられています。

- ウリハムシは反射光を嫌がる個体が多いものの、光に慣れて接近する個体も存在する。

- 葉裏や株の影になる部分は反射効果が届きにくいため、そこから侵入を許す可能性がある。

- ホイルが破損、汚れ、土に覆われると反射率が下がり、効果が減少する。

したがって、アルミホイル単独での対策では被害を完全にゼロにすることは難しく、他の手法との併用が推奨されます。

他の方法との組み合わせ

アルミホイル防除を最大限に活かすには、複数の方法を組み合わせることが効果的です。例えば、以下のような戦略が挙げられます。

- ペットボトルを利用した誘引トラップと併用する。

- ネットや不織布で苗を覆い、物理的に侵入を防ぐ。

- 木酢液やコーヒーなどの忌避効果が報告される資材を散布する。

- 定期的に手で捕殺するなどの地道な管理を続ける。

このように多層的な防除を行うことで、被害を実用的に抑制できる可能性が高まります。

アルミホイルに代わる反射資材としては、銀色のマルチシートや反射フィルムが市販されています。これらは農業用に設計されているため耐久性に優れ、効果も安定しているとされています(参照:農業・食品産業技術総合研究機構)。

総合的に見ると、アルミホイルを利用した方法はコストが低く、すぐに実践できる手軽な防除策です。ただし、単独での効果には限界があるため、複数の対策を組み合わせて活用することが現実的なアプローチとなります。

まとめ|ウリハムシ 駆除 ペットボトルを活用した対策の整理

- ペットボトルを使った駆除は低コストで取り組みやすい

- 誘引剤を利用したトラップは捕獲効率を高める

- 酢を使った駆除は自然素材を活用した方法である

- 重曹は実験的だが一部で対策として利用されている

- 市販スプレーには天然成分タイプと農薬タイプがある

- コーヒーかすは一部で忌避効果があるとされている

- 木酢液は濃度に注意すれば防虫効果が期待できる

- クロウリハムシにはネット設置や土壌管理が有効

- アルミホイルは反射光で虫の飛来を抑える工夫となる

- ペットボトル駆除と他の対策を併用するのが効果的

- 駆除方法は作物の状況に応じて柔軟に選択する必要がある

- 農薬を用いる場合は法規制を必ず守る必要がある

- 自然由来の方法は持続性に限界があるとされている

- 複数の方法を組み合わせることで被害軽減が期待できる

- 情報は必ず公式サイトや公的資料を参照して確認する