オクラ水耕栽培の始め方と成功のポイント

オクラ水耕栽培に興味を持ち、これから始めてみようと考えている方にとって、本記事は最適なガイドです。特別な設備がなくても、バケツを使った手軽な栽培方法を選べば、家庭でも簡単にスタートできます。とはいえ、成功させるためにはいくつかのポイントを押さえておくことが重要です。

まず、栽培前に知っておくべき注意点として、温度や日照管理、根腐れを防ぐための通気性の確保などが挙げられます。さらに、オクラを1本仕立てにする理由を理解すれば、病気のリスクを減らし、実の品質向上にもつながります。また、他の作物と比較して初心者に難しい野菜との違いを把握しておくことで、オクラが持つ育てやすさも実感できるはずです。

種まきと発芽の適切なタイミングを知ることも、安定した成長に欠かせない要素です。この記事では、それらの要点を丁寧に解説しながら、オクラ水耕栽培をスムーズに始めるための情報をわかりやすくお届けします。

-

オクラ水耕栽培を始めるために必要な基本的な設備と準備

-

栽培を成功させるための管理ポイントや注意点

-

他の野菜と比較したオクラの育てやすさと特徴

-

バケツなどを使った手軽な栽培方法の具体例

オクラ水耕栽培の基本と始め方

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | オクラ(秋葵) |

| 学名 | Abelmoschus esculentus |

| 特徴 | 粘り気のある果実を持つ高温性野菜 |

| 分布 | アフリカ北東部原産、熱帯から温帯で栽培 |

| 食用 | 若い果実を煮物や揚げ物などで利用 |

| 栽培 | 高温多湿を好み、寒さに弱い |

| 注意点 | 10℃以下で生育停止、霜に弱い |

栽培前に知っておくべき注意点

オクラを水耕栽培で育てる前に、いくつか押さえておくべき重要なポイントがあります。これを知らずに始めてしまうと、途中で生育がうまくいかず、失敗につながることもあります。

必要な日照と温度管理

オクラは高温と十分な日光を好む植物です。水耕栽培でもこれは変わりません。特に春から初夏にかけては日照時間が安定しやすいため、栽培開始にはこの時期が適しています。

| 項目 | 最適条件 |

|---|---|

| 気温 | 25~30℃ |

| 日照時間 | 1日あたり6時間以上 |

| 栽培スタートの時期 | 4月下旬~6月中旬 |

屋内で育てる場合は、LEDライトなどで光を補う必要があり、気温もエアコンなどで適切に調整することが求められます。

根腐れと通気性のリスク

水耕栽培では常に水に根が浸かっているため、通気性の悪い環境では根腐れを起こしやすくなります。特にオクラは根張りがしっかりしているため、根の健全な発育が収穫に大きく影響します。

このため、エアポンプやエアストーンで酸素を供給し、根に新鮮な空気を送り込む対策が必要です。水の滞留にも注意し、定期的な水の交換が重要です。

EC値とpHの管理が不可欠

オクラは養分を適切に吸収するために、EC値(電気伝導率)とpHの管理が欠かせません。数値が大きく外れていると、育ちが遅れたり病害に弱くなったりします。

| 項目 | 適正範囲 |

|---|---|

| EC値 | 1.2~2.0 mS/cm |

| pH値 | 5.8~6.5 |

毎週1回はEC値とpHをチェックし、必要に応じて液肥や水を調整することをおすすめします。

オクラを1本仕立てにする理由

オクラの水耕栽培でよく用いられる手法に「1本仕立て」があります。これは複数の枝を残さず、1本の茎だけを育てていく方法で、栽培効率と管理のしやすさから推奨されています。

オクラの1本仕立てには、しっかりとした支柱が欠かせません。調整可能な園芸用支柱や誘引クリップを使用することで、植物の成長を正しくサポートできます。

通気性と病害対策に有効

1本仕立てにする最大の理由は、植物全体の風通しを良くすることです。枝葉が混み合ってしまうと湿気がこもり、カビや病気の原因になります。特に水耕栽培では湿度が高くなりやすいため、通気性の確保は重要なポイントです。

枝を間引くことで空気がしっかりと循環し、病害虫の発生リスクを抑える効果が期待できます。

光合成の効率を高める

オクラを1本仕立てにすると、光が葉全体に均等に届きやすくなります。多くの葉にしっかりと光が当たることで、光合成の効率が上がり、結果として成長も安定します。

特に室内でLEDライトを使用する場合は、光の照射範囲が限られるため、1本仕立てでの育成が理にかなっています。

栄養が実に集中する

枝数が多いと、その分だけ栄養が分散されてしまい、実の成長が鈍くなる傾向があります。1本仕立てでは栄養を分散させず、上部に実ったオクラに集中させることができるため、質の高い実が収穫しやすくなります。

| 栽培方法 | 管理のしやすさ | 病気リスク | 実の品質 |

|---|---|---|---|

| 1本仕立て | 高い | 低い | 良い |

| 複数仕立て(放任) | 低い | 高い | 不安定 |

このように、見た目はシンプルでも、1本仕立ては水耕栽培における理想的な手法の一つです。

初心者に難しい野菜との違い

オクラは比較的育てやすい部類に入る野菜ですが、水耕栽培では「初心者に難しい」とされる野菜も存在します。ここでは、その違いを明確にしながら、オクラ栽培の利点も解説していきます。

発芽や成長スピードの差

野菜によって、発芽にかかる日数や成長スピードには大きな差があります。例えば、レタスやバジルは発芽が早く管理が簡単ですが、トマトやピーマンは発芽・生育に時間がかかり、水耕栽培ではやや扱いづらいとされています。

| 野菜名 | 発芽日数 | 栽培難易度(初心者目線) |

|---|---|---|

| オクラ | 3~5日 | やや易しい |

| トマト | 7~14日 | 難しい |

| ピーマン | 10~20日 | 難しい |

| リーフレタス | 2~4日 | 易しい |

オクラは発芽が早く、気温さえ合えばすぐに成長が始まるため、初心者でも育てやすい特徴があります。

初心者でも発芽しやすいオクラの種を選ぶことで、栽培の第一歩をスムーズに踏み出せます。また、発芽専用のトレイを使うと、管理がしやすくなります。

根の張り方と管理の手間

水耕栽培では、根の張り方や広がりも育てやすさに直結します。例えば、トマトやキュウリのように根が広がりやすい野菜は、水槽の容量が足りないと根詰まりを起こすことがあります。

一方、オクラは根の成長が縦方向に進みやすく、1本仕立てにすれば根のスペースも確保しやすくなります。栽培容器が小さめでも対応しやすいのは大きなメリットです。

光や温度の要求の違い

初心者がつまずきやすいポイントの一つに「光量と温度の管理」があります。トマトは十分な日光と高温が必要ですが、条件が整わないと生育が止まってしまいます。

オクラも高温を好みますが、ある程度の変化には耐性があります。LEDライトと室温管理で調整しやすく、初心者が取り組みやすい理由のひとつといえるでしょう。

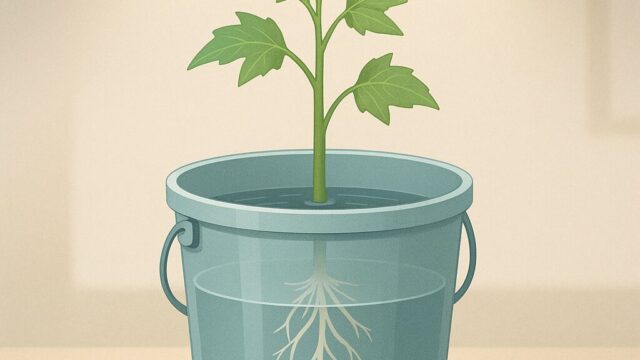

バケツを使った手軽な栽培方法

オクラの水耕栽培では、特別な設備を使わずとも、バケツひとつで栽培を始めることができます。ここでは、手軽に始めたい方に向けて、バケツを活用した方法をご紹介します。

初めての水耕栽培には、必要な道具が一式揃ったスターターキットがおすすめです。特に、バケツ型の水耕栽培キットは設置が簡単で、室内でも手軽に始められます。

ホームセンターや100均でそろう道具

基本的な道具は、バケツ、スポンジ、液体肥料、エアポンプ程度です。すべてホームセンターやダイソーなどの100円ショップでそろえることができるため、コストを抑えたい方にも適しています。

| 必要な道具 | 説明 |

|---|---|

| バケツ(5~10L) | 根を伸ばせる深さが必要 |

| ネットポット | オクラの苗を固定する容器 |

| 液体肥料(ハイポニカ等) | 水に溶かして使用する |

| エアポンプ&チューブ | 酸素供給用 |

これだけの道具があれば、自宅のベランダや室内でも水耕栽培を始められます。

バケツのサイズと栽培スペース

バケツのサイズは5L程度からでも可能ですが、できれば10L以上の容量があると安心です。特に夏場は水の蒸発が早いため、こまめな補給が必要になります。

また、栽培場所は日当たりの良い窓際やベランダが適しています。室内なら補光用のLEDライトがあれば、より安定した生育が見込めます。

維持管理が簡単で継続しやすい

この方法の魅力は、毎日の水やりが不要で、液肥の交換や補充だけで管理できる点です。土を使わないため虫の発生も少なく、掃除や片付けも非常に簡単です。

時間や手間をかけずに栽培したい方にとって、バケツ式水耕栽培は非常に理にかなった方法といえるでしょう。

種まきと発芽の適切なタイミング

オクラを水耕栽培で育てる場合、種まきと発芽のタイミングは成功率を大きく左右する要素です。ここでは、季節や気温を踏まえた適切な時期と管理方法を紹介します。

発芽に適した温度と気候条件

オクラは高温を好むため、気温が安定して高くなる時期に種まきを行うのが基本です。気温が低すぎると発芽率が下がり、生育にも大きな影響を与えます。

| 発芽適温 | 生育適温 | 注意点 |

|---|---|---|

| 25〜30℃ | 20〜35℃ | 15℃以下では発芽しにくい |

特に、最低気温が20℃を超える時期が目安となります。地域によって差はありますが、屋外なら5月中旬〜6月、室内なら加温設備が整えば4月からの播種も可能です。

早まき・遅まきのリスク

播種時期が早すぎると、日照不足や低温障害のリスクがあります。一方、遅すぎると収穫できる期間が短くなり、十分な収穫量が得られなくなる場合もあるため、バランスの取れたタイミングが重要です。

例えば、4月中旬に室内で種をまいて発芽させ、5月以降に栽培容器へ移すと、安定した生育が見込めます。

室内と屋外での違いを把握する

室内で育てる場合は温度や光量を人為的に調整できる分、発芽管理がしやすいという利点があります。ただし、室温が上がりすぎたり日照時間が不足したりしないよう注意が必要です。

屋外栽培では自然条件に左右されるため、気候や天候に合わせて播種日を判断する必要があります。種をまく前に、天気予報などで安定した気温が続くことを確認してから行うのがおすすめです。

オクラ水耕栽培を成功させるコツ

EC値の管理が品質を左右する

水耕栽培において「EC値」は非常に重要な指標です。これは水に溶けている肥料成分の濃度を示すもので、オクラの生育や実の品質に直接影響を与えます。

EC値とは何かを理解する

EC(電気伝導度)とは、水中に含まれる栄養分(主に無機塩類)の濃度を数値化したものです。水耕栽培では、根が水中から直接栄養を吸収するため、この数値を適切に保つ必要があります。

| 栽培段階 | 推奨EC値(目安) | 特記事項 |

|---|---|---|

| 発芽・幼苗期 | 0.5〜0.8 mS/cm | 弱い濃度で十分 |

| 成長期 | 1.0〜1.5 mS/cm | バランスよく与える |

| 開花・結実期 | 1.2〜1.8 mS/cm | カリウム多めに調整 |

EC値が高すぎると根が傷み、逆に低すぎると栄養不足になります。週1〜2回は専用メーターで確認し、数値が適正でなければ培養液を調整しましょう。

季節と水温にも注意が必要

気温が上がる夏場は、水分の蒸発とともに肥料濃度が濃くなる傾向があります。そのため、定期的な水の交換や薄めの希釈が必要です。一方、冬季は吸収が鈍くなるため、EC値をやや低めに保つと無理な負担がかかりません。

トラブル時の対処法

葉が黄色くなる、実が付きにくいといった症状が出た場合、まずはEC値を確認してみましょう。異常があれば、新しい培養液に入れ替えることで改善することがあります。

ダイソーグッズでコストを抑える方法

水耕栽培は設備にコストがかかると思われがちですが、ダイソーなど100円ショップの商品を活用すれば、低予算で始めることができます。

容器・ネットポットの代用品

まず注目したいのが栽培容器です。ダイソーで販売されているバケツ、保存容器、ストレージボックスなどは、水耕栽培用タンクとして活用できます。

また、苗を支えるネットポットの代わりに、プラスチックカップやメッシュ鉢も代用可能です。底に穴を開ければ、水の循環がしやすくなります。

必要な資材をまとめて購入する

以下のように、ダイソーで揃う主なアイテムを整理してみました。

| 資材の種類 | ダイソー商品例 | 使い方 |

|---|---|---|

| 栽培容器 | プラスチック製バケツ | 水耕栽培タンクとして使用 |

| 苗ホルダー | メッシュカップ・茶こし | 苗を固定するために活用 |

| 光反射シート | アルミ保温シート | 根への光遮断に使用 |

| 発芽用トレイ | 保存容器 | 種まき時に使う |

このように、1,000円以内でも基本的な設備を揃えることができます。特に初心者が手軽に始めたい場合は、試験的な導入としても最適です。

コストを抑えながら成果を出すポイント

低コストな資材でも、工夫次第で十分な成果を得ることが可能です。例えば、光の反射を利用して室内でも光量を確保したり、通気性を確保するために容器の高さを調整するなど、ちょっとした手間で育成環境は改善されます。

冬の室内栽培で注意すべきこと

冬場の室内栽培では、気温や日照時間の変化がオクラの生育に影響を与えます。対策を怠ると、成長が鈍化したり病気の原因になるため、いくつかのポイントを押さえておきましょう。

室温管理はオクラの成長を左右する

オクラは高温を好む野菜で、理想的な生育温度は20〜30℃とされています。冬の室内では、この範囲を維持するのが難しいため、加温が必要になることがあります。

| 項目 | 理想的な条件 | 対策例 |

|---|---|---|

| 室温 | 20〜30℃ | 小型ヒーター、保温カバー |

| 最低気温 | 15℃以上 | 夜間は毛布等で保温 |

| 日照時間 | 10時間以上 | 植物育成ライトを併用 |

とくに夜間の冷え込みは根へのダメージになりやすく、枯れる原因にもなります。温度管理はタイマー付きの暖房機器で自動化すると便利です。

冬の室内栽培では、適切な温度と光量の確保が重要です。小型のヒーターやLED育成ライトを使用することで、オクラの成長をサポートできます。

日照不足を防ぐための工夫

冬は日照時間が短く、窓際での栽培では十分な光量を確保できないこともあります。植物育成ライトを使用することで、光合成に必要な光量を補うことが可能です。できれば昼間は自然光、夕方以降はLEDライトという使い分けが効果的です。

湿度と換気のバランスも重要

加湿器を使って湿度を保つことも大切ですが、過剰な湿度はカビや病気の原因になります。1日1回は空気を入れ替え、風通しをよくしましょう。密閉された室内での放置は、病害虫の温床になりやすいため注意が必要です。

水耕栽培の代表的な欠点と対策

画像出店:観葉植物のある暮らし

画像出店:観葉植物のある暮らし水耕栽培は土を使わず清潔で効率的な反面、いくつかの欠点も存在します。ただし、それぞれに対策があり、事前に理解しておくことで未然にトラブルを防ぐことができます。

停電や機器トラブルに弱い

水耕栽培では、ポンプやライトといった機器に頼る場面が多くあります。停電や機器の故障が発生すると、根に酸素や光が届かず、一気に植物が弱ってしまうこともあります。

| トラブル内容 | 起こる影響 | 対策方法 |

|---|---|---|

| 停電 | 酸素不足・照明停止 | ポンプの非常用バッテリーを準備 |

| 機器の故障 | 液温上昇・成長停止 | 定期メンテナンス・予備の部品用意 |

| ライトの劣化 | 日照不足による徒長 | 1年に1度はライトを交換 |

こうしたトラブルに備え、予備の資材やバッテリーを常備しておくと安心です。

根腐れリスクが常につきまとう

水中で根を育てるため、酸素不足や過剰な水分によって根腐れが起こることがあります。水の交換頻度やエアレーション(酸素供給)の質がカギとなります。

成長のコントロールが難しい場合もある

水耕栽培では栄養や光量がダイレクトに影響するため、条件が合えば急激に成長することがあります。これは魅力でもありますが、手入れのタイミングを逃すと、根詰まりや株の弱体化につながる恐れもあります。

よくあるトラブルとその解決方法

オクラの水耕栽培では、初心者が陥りやすいトラブルがいくつかあります。発生しやすい原因を押さえておけば、早期に対処しやすくなります。

根腐れを防ぐには水と酸素の管理が重要

根が常に水に浸かっている水耕栽培では、酸素不足が大きな問題になります。水中の酸素が足りなくなると、根が傷みやすくなり、最悪の場合は枯れてしまいます。

| トラブル内容 | 原因 | 解決策 |

|---|---|---|

| 根腐れ | 酸素不足、水温の上昇 | エアポンプ使用、水の定期交換 |

| 苗の徒長 | 光量不足 | 植物育成ライトの導入 |

| カビ・藻の発生 | 通気不足・日陰の設置場所 | 換気、日当たりのよい場所に移動 |

酸素供給にはエアストーンやエアポンプを使用すると効果的です。また、水温が上がりすぎないよう、直射日光を避ける工夫も必要です。

液体肥料の濃度ミスによる障害

液体肥料の濃度が高すぎると、根が吸収できず肥料焼けを起こすことがあります。逆に薄すぎても栄養不足になり、生育が遅れてしまいます。ECメーターを使って濃度管理を習慣にするとよいでしょう。

病害虫の発生を早期に察知する方法

室内栽培でもアブラムシやコバエなどが発生することがあります。葉の裏や根元を定期的に観察し、初期段階で駆除できるよう心がけましょう。被害が広がる前に対応することが、植物を守るカギになります。

ベランダや室内でも実践できる工夫

スペースが限られている家庭でも、水耕栽培は十分に楽しめます。設備や配置に一工夫加えるだけで、オクラの育成環境を整えることが可能です。

省スペースでの設置アイデア

ベランダの一角や窓際に、小型の水耕栽培装置を置くだけで、オクラの栽培が始められます。特に100円ショップやホームセンターで手に入るアイテムを活用すれば、コストも最小限に抑えられます。

| アイテム例 | 使用目的 | 手軽さ |

|---|---|---|

| バケツ+フタ | 栽培容器 | ◎ |

| 発泡スチロール箱 | 保温・断熱効果 | ○ |

| 吊り下げ型ライト | 光量確保 | △ |

また、鉢の位置を日当たりに合わせて定期的に動かすと、植物が偏らずまんべんなく育ちます。

水やり不要の自動給水装置を導入する

忙しい人には、自動給水ポンプの設置がおすすめです。水の減り具合をセンサーで感知して補充するタイプであれば、日々の管理が格段に楽になります。特に夏場や旅行中など、水切れリスクの高い時期に有効です。

周囲の汚れ対策と見栄えの工夫

見た目を気にする場合は、配線や容器の配置を工夫してすっきりさせましょう。容器の周囲にフェイクグリーンを飾ったり、ラックに並べて高さを出すことで、おしゃれなインテリアの一部として楽しむこともできます。

オクラ水耕栽培の成功に必要な基本知識まとめ

-

栽培開始時期は4月下旬から6月中旬が最適

-

日照時間は1日6時間以上を確保する

-

室内栽培ではLEDライトとエアコンが補助になる

-

根腐れ防止にはエアポンプで酸素を供給する

-

EC値は1.2〜2.0 mS/cm、pHは5.8〜6.5を維持する

-

1本仕立てで栄養や光を効率よく使える

-

トマトやピーマンより発芽が早く初心者向き

-

バケツと100均グッズで低コストに始められる

-

種まきは気温25℃以上が安定してから行う

-

冬の室内では加温と補光で成育環境を整える

-

肥料の濃度管理にはECメーターが有効

-

停電や機器故障には事前準備が必要

-

根の通気性を高めることで病害を防止できる

-

自動給水装置で管理の手間を軽減できる

-

見栄えや省スペース設置も工夫次第で対応可